[滞在制作]

プロフィール

アーティストが1カ月間水戸に滞在し、当館の空間的特徴、アートセンターというパブリックな場所性やそれを取り巻く地域などをリサーチし、新作を制作します。

ハロルド・オフェイ、毛利悠子、エマニュエル・レネ:3/2(土)~31(日)

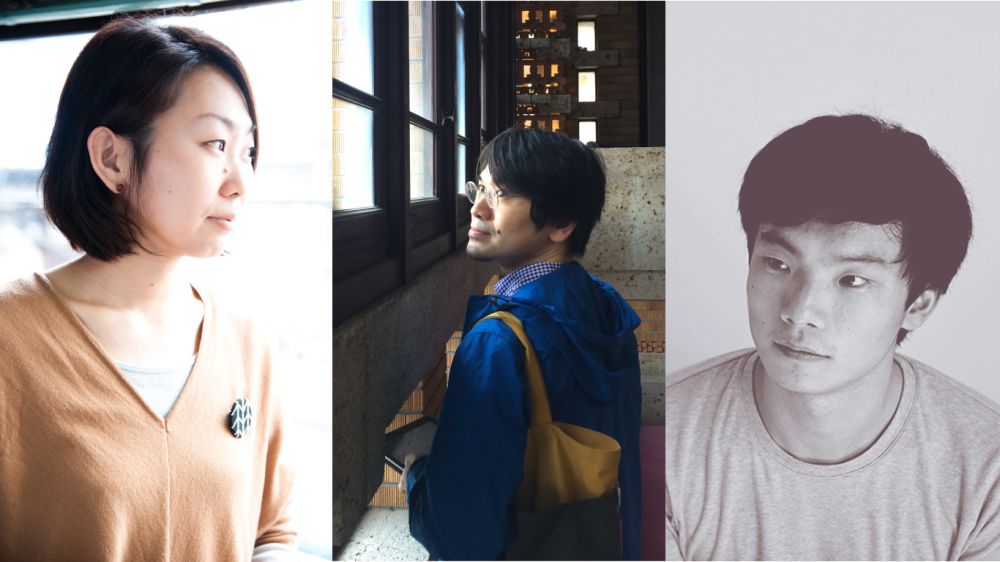

呉夏枝、末永史尚、潘逸舟:4/6(土)~5/6(月・祝)

---------------------------

閉じる

【重要なお知らせ】

2019年3月2日(土)~5月6日(月・祝) 10:00〜18:00

ギャラリーを、アーティストによる創作の現場へとひらきます。期間中、カフェで偶然アーティストと出会うことも。あなたも共有する時間や場所で、アーティストの視線は何を捉え、そこからどのような作品が生まれるでしょうか。第I期の成果を第II期で発表します。

---------------------------

プロフィール

アーティストが1カ月間水戸に滞在し、当館の空間的特徴、アートセンターというパブリックな場所性やそれを取り巻く地域などをリサーチし、新作を制作します。

ハロルド・オフェイ、毛利悠子、エマニュエル・レネ:3/2(土)~31(日)

呉夏枝、末永史尚、潘逸舟:4/6(土)~5/6(月・祝)

---------------------------

閉じる

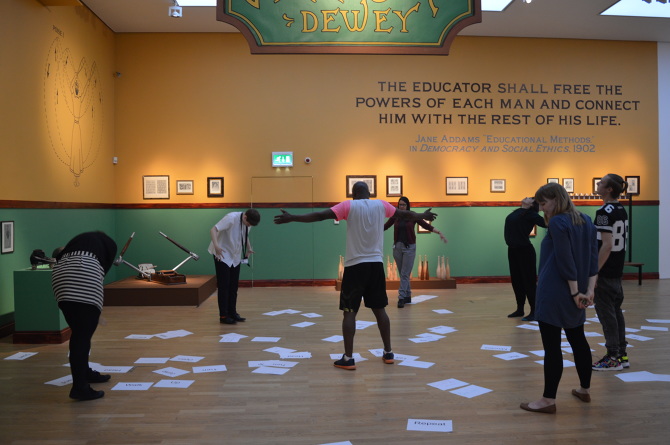

プロフィール

砂連尾理が「変身」をテーマに怪我や老い、障害、性などについて参加者と語り合い、身体表現へと転換していく長期プロジェクトを行います。参加者は随時募集。また、各日前半30分はどなたでもお申し込みなしで参加できるワークを行いますので、お気軽にお立ち寄りください。

3/16(土)、 31(日)、 4/7(日)、27(土) 各日15:00~16:30

【3月31日(日)砂連尾理ワークショップについて】

予定通り実施することになりました。

---------------------------

閉じる

プロフィール

定員:40名(申込不要・先着順)

・ エマニュエル・レネ、ハロルド・オフェイ:3/2(土)、30(土) 各日14:00~16:30 ※逐次通訳

・ 毛利悠子:3/3(日) 14:30~15:30、31(日)14:00~14:30

・ 呉夏枝、末永史尚、潘逸舟:4/6(土)、5/5(日・祝) 各日14:00~16:00

閉じる

撮影=Holly Revell(DARC Collective)

プロフィール

3/9(土)14:00~15:30、16(土)14:00~15:00

笑いや参加をきっかけに、歴史や社会に隠された問いをひもとくオフェイの作品から、観客の指示によって作り上げる《Choreograph Me》(振りつけて)と70、80年代黒人音楽へのオマージュ《Lounging》(くつろいだポーズ)を上演します。(申込不要)

閉じる

プロフィール

4/7(日)、13(土)各日13:00~15:30

布にまつわる行為から人々の記憶や歴史にアプローチする呉夏枝と一緒に、自分のからだと簡単な道具を使って紐を織るワークショップです。

対象:小学校高学年以上

定員:各日10名(要申込・先着順)

閉じる

※予約不要。軽食有料。数に限りがあります

プロフィール

各日9:30~11:00

3/9(土): パン工房ラパン

3/24(日):木村屋

4/14(日):パンヤCroûte

4/27(土):Maison Weniko

滞在アーティストと遅めの朝食を囲んでおしゃべりしませんか。

閉じる

プロフィール

アーティストが1カ月間水戸に滞在し、当館の空間的特徴、アートセンターというパブリックな場所性やそれを取り巻く地域などをリサーチし、新作を制作します。1ヶ月3名の入れ替え制で計6名の作家が滞在します。第I期で制作された作品は、第II期にグループ展の形式で発表します。

閉じる

1977年アクラ(ガーナ)生まれ、リーズとロンドン(ともに英国)を拠点に活動

プロフィール

身体を通して見出される空間や場所にまつわる物語に関心を寄せ、大衆文化や社会現象を引用した作品を制作する。パフォーマンスを軸とした遊び心あふれるその表現は、笑いや参加をきっかけに、身体やアイデンティティの表象、または習慣やしぐさに隠された問いを提起する。70、80年代ポピュラー音楽へのオマージュである連作「カバーズ」をハーレム・スタジオ美術館(2014/米国)ほか各地で発表。2018年にはトロント(カナダ)のニュイ・ブランシュに招待され、同市のクイアカルチャーが辿った抑圧と解放の歴史を掘り下げる作品を上演した。

閉じる

撮影:Naoko Maeda

1980年神奈川生まれ、東京在住

プロフィール

磁力や重力、光など、目に見えず触れられない力をセンシングするインスタレーションを制作。2015年、アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のグランティとして渡米。「リヨン・ビエンナーレ2017」(フランス)、「コーチ=ムジリス・ビエンナーレ2016」(インド)、「ヨコハマトリエンナーレ2014」(神奈川)ほか国内外の展覧会に多数参加。2015年に日産アートアワード グランプリ、2016年に神奈川文化賞未来賞、2017年に第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

閉じる

撮影:Pete Woodhead

1973年パリ生まれ、マルセイユ(フランス)在住

プロフィール

展覧会ごとにその場特有の性質に着目し、その施設の属性や会場の建築的要素を取り込み、また、そこで働くスタッフの職場環境に取材するなどして、サイトスペシフィック・インスタレーションを制作。実寸大の写真に有機物や日用品など身近なものを組み合わせたインスタレーションは、ヨーロッパを中心に各地で発表されている。主な個展として、ヘイワード・ギャラリー/ヘニ・プロジェクト・スペース(2018/英国)、FRACシャンパーニュ-アルデンヌ(2018/フランス)、パレ・ド・トーキョー(2017/フランス)、主な国際展にリヨン・ビエンナーレ(2015/フランス)がある。

閉じる

撮影:草本利枝

1976年大阪生まれ、ウロンゴン(オーストラリア)在住

プロフィール

染織、刺繍、編む、結ぶなどの技術による制作を基点に、テキスタイルや写真、音声を用いた空間的な作品を発表している。布にまつわる行為から、ワークショップや対話を通じて、言葉にされることのなかった人びとの物語や生とともにある記憶を収集し、自らの作品のモチーフへと展開する。近年の展示に「東アジア文化都市2018金沢『変容する家』-Altering Home-」(2018/金沢市内)。2014年より、オーストラリア、日本、韓国の間を、海を越えて渡った人びとの軌跡を調査し歴史と織り交ざった個人の物語に目を向ける試みとして、連作「grand-mother island」プロジェクトに取り組んでいる。

閉じる

1974年山口生まれ、東京在住

プロフィール

日常的に目にする物や、美術作品をとりまく状況や空間に目を向け、その視覚的な特徴をもとにした絵画・立体作品を制作している。対象のイメージを写しとったり、その特定の要素を拡大または抽出するなど、ありのままとは少し異なる対象の姿をみちびきだすことで、描くことの本質的な意味をひらく連作に取り組んでいる。

主な展示に「APMoA Project, ARCH vol. 11 末永史尚『ミュージアムピース』」(2014/愛知県美術館)、「開館40周年記念1974 第1部 1974年に生まれて」(2014/群馬県立近代美術館)。

閉じる

1987年上海生まれ、東京在住

プロフィール

等身大の個人の視点から、社会と個の関係の中で生じる疑問や戸惑いを、自らの身体を用いたパフォーマンス性の高い映像作品、インスタレーション、写真、絵画など様々なメディアを駆使しながら、真摯に、時にユーモアも交えながら表現している。主な個展に「The Drifting Thinker」(2017/上海MoCAパビリオン)、「私たちの条件」(2017/URANO、東京)、グループ展に「In the Wake - Japanese Photographers Respond to 3/11」(2015/ボストン美術館、米国)、「Sights and Sounds: Highlights」(2016/ジューイッシュミュージアム、米国)など。

閉じる

プロフィール

ダンサーで振付家の砂連尾理(じゃれお おさむ)が「変身」をテーマに怪我や老い、障害、性などについて参加者と語り合い、身体表現へと転換していく長期プロジェクトを行います。2019年1月の説明会を経て、3月にワークを開始して以降、毎月1~2回のワークおよび合宿を経て、2020年1月に成果を発表します。

閉じる

撮影:三浦博之

1965年大阪生まれ、東京在住

プロフィール

1991年、寺田みさことダンスユニットを結成。2002年、「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2002」にて「次代を担う振付家賞」(グランプリ)、「オーディエンス賞」をW受賞。04年、京都市芸術文化特別奨励者。08年度文化庁・在外研修員としてベルリンに1年滞在。近年はソロ活動を中心に、ドイツの障がい者劇団ティクバとの「Thikwa+Junkan Project」、京都・舞鶴の高齢者との「とつとつダンス」、宮城・閖上の避難所生活者への取材が契機となった「猿とモルターレ」等を発表。著書に『老人ホームで生まれた〈とつとつダンス〉―ダンスのような、介護のような―』(晶文社)。

閉じる

水戸芸術館 現代美術ギャラリー

2019年3月2日(土)~5月6日(月・祝)

10:00〜18:00

水戸芸術館(代表) TEL:029-227-8111

公益財団法人水戸市芸術振興財団

関連プログラム