現代美術ギャラリーCONTEMPORARY ART GALLERY

- 企画展

新次元 マンガ表現の現在

2010年8月14日[土]〜2010年9月26日[日] 9時30分~18時 *入場は17時30分まで

水戸芸術館現代美術ギャラリーでの展示風景 撮影:加藤健

本展は、2000年以降に話題になった9作品に焦点を当て、戦後日本のストーリーマンガの達成をふまえながら成熟しているマンガ表現の現在を紹介するものです。従来のマンガの展覧会は原画展示が中心でしたが、本展ではマンガ家や編集者の意見を取り入れながら、それぞれの作品世界を空間の中で立体的に展開することを試みています。

マンガは、映画や文学といった他分野の表現を貪欲に取り入れながら、記号的表現を駆使し、子供向けの娯楽にとどまらない文化産業として成長を遂げてきました。そのテーマはスポーツ、SF、ギャンブル、恋愛、暴力、性など、多岐にわたり、1990年代に巨大文化産業としてのピークを迎えます。2000年以降、テーマや表現は読者層の多様化にあわせ一層の細分化が進み、一言で「マンガ」と言っても、もはやそこから連想されるマンガがひとつのイメージに収束されることはありません。

マンガにおけるジェンダーや年代別の区分の曖昧化、「萌え」要素を柱としたキャラクター中心の作品の登場、主人公の個人的/内的な関心事がそのまま世界全体の存亡へ結びつく「セカイ系」とよばれる作品群の出現など、マンガ表現も変化を遂げていますが、マンガについて近年特筆すべきは、その受容の幅が拡大したことでしょう。二次創作(同人誌)市場の爆発的な成長、マンガを原作としたテレビドラマ、映画の増加、現代美術によるイメージの引用、海外輸出の加速などを受けて、日本学、社会学、美学美術史など、さまざまな学術分野で国際的に議論されるようになったほか、大学ではマンガ制作の実技や理論を指導する学科が設立されるなど、現在の日本を代表する文化として一般的に認知されるようになりました。

本展では上記のような時代を背景に、マンガ家は時代の空気をどのように表現しているのか、錯綜した時間や空間軸をどのように描いているのかなど、二次元のマンガ表現における多種多様な挑戦や、そこに広がる問題を三次元の空間に展開し、新しいマンガ体験の場の中でマンガの可能性や魅力を探ります。

*本展は水戸芸術館現代美術センターでの開催の後、韓国・ソウル[12月4日~]に巡回予定です。)

開催情報

会場

水戸芸術館 現代美術ギャラリー

開催日

2010年8月14日[土]〜2010年9月26日[日]

開催時間

9時30分~18時 *入場は17時30分まで

休館日

月曜日 ※ただし9月20日(月・祝)は開館、翌9月21日(火)休館

入場料

一般800円、前売・団体(20名以上)600円 (前売券販売は8月13日まで。)

中学生以下、65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名、フリーパスをお持ちの方は無料

一年間有効フリーパス

・「ハイティーンパス」(15歳以上20歳未満 ):1,000円

・「おとなのパス」(20歳以上):2,500円

お問合せ

水戸芸術館(代表)TEL:029-227-8111

【主催】

財団法人水戸市芸術振興財団、独立行政法人国際交流基金

【助成】

財団法人アサヒビール芸術文化財団

【協力】

アサヒビール株式会社、株式会社太田出版、株式会社かわまた楽器店、株式会社講談社、株式会社集英社、株式会社小学館、ヤマハ株式会社、ヤマハミュージックトレーディング株式会社

【企画】

高橋瑞木(水戸芸術館現代美術センター学芸員)

【空間構成】

豊嶋秀樹(ジーエム・プロジェクツ)

参加作家、作品、展示について(五十音順 )

ソラニン 2005-2006 ©浅野いにお/小学館・ヤングサンデーコミックス作家が撮影した風景写真や『ソラニン』中の画像を用いた映像作品によるインスタレーションを展示

浅野いにお

『ソラニン』 (小学館、2005-2006)

1980年茨城県生まれ。2001年にマンガ家デビュー。読者を作品世界に引き込む写実的な風景と繊細な心理描写に定評がある。現在は『おやすみプンプン』を連載中。

『ソラニン』は小学館週刊ヤングサンデーにて2005年から2006年まで連載。2010年4月には実写映画化された。社会人2年目の井上芽衣子とフリーターの種田成男のカップルとその仲間が、平和だが閉塞感に満ちた現代社会の中で残酷な現実に直面し、モラトリアムに陥りながら、自分たちにとって「生きること」とは何かを模索する物語。

シュガシュガルーン 2003-2007 © 安野モヨコ/講談社立体コラージュ作品による空間インスタレーションと版画作品の展示

安野モヨコ

『シュガシュガルーン』 (講談社、2003-2007)

1971年東京都生まれ。1989年、高校在学中にデビュー。登場人物の詳細なキャラクター設定や、彼らの本音と建前を鋭く描きだす観察力に満ちた作品は、普段マンガを読まない読者やそれまで女性作家の作品を読んでこなかった男性に至るまで、幅広い読者層に支持されている。

『シュガシュガルーン』は小学生向け少女マンガ雑誌「なかよし」(講談社)で2003年から2007年まで連載された。2005年に講談社漫画賞児童部門を受賞し、同年にはTVアニメ化もされている。素敵な大人の女性になるために努力すること、自分の弱さに向き合うことの大切さといった、作者から少女に向けたメッセージが物語の背後に流れる作品となっている。

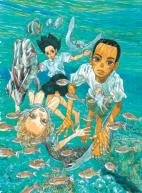

海獣の子供 2006-©五十嵐大介/小学館・IKKI海中世界のインスタレーションと原画展示

五十嵐大介

『海獣の子供』 (小学館、2006-)

1969年埼玉県生まれ。精密な画力や穏やかな雰囲気を醸し出す自然描写が評価される。『魔女』(2003年~2005年、小学館)はフランス語版も出版され、2007年アングレーム国際漫画祭ベストコミックブック賞にノミネートされた。

『海獣の子供』は、2006年より「月刊IKKI」(小学館)にて連載されている博物的知識が盛り込まれた海洋冒険ファンタジー。墨とペンを活かした緻密な描き込みは手描きでの表現の可能性を最大限まで追求しているだけでなく、読む人に有機的な印象を与える。海の中という未知に溢れた広大な舞台を背景に、主人公の少女と二人の不思議な少年との出会いや海洋生物たちによる神秘的な出来事が描かれ、幻想的な情景へと読者を誘う。

センネン画報2004- © 今日マチ子作品世界をイメージした空間に原画の展示

今日マチ子

『センネン画報』 (太田出版、2008-)

1980年東京都生まれ。1ページをはじめ数ページで完結する作品を多く発表している。紙媒体の連載のほか、インターネット上で作品を発表し、それが後に書籍化されることも多い。クリエイティブ・コモンズを導入した作品もあり、新たな作品発表形態の可能性を示唆する作家の一人。

『センネン画報』は2004年7月より作者自身のブログ (http://juicyfruit.exblog.jp/)で発表が開始された 1ページマンガ。抑揚がない描線やコマ割、淡い色彩などが表現の特徴としてあげられるのと同時に、物語の叙情性や時おり感じさせるユーモアが注目されている。

駅から5分 2007- © くらもちふさこ/集英社・コーラス作中の錯綜した時間や空間軸を立体的に表した迷路的展示

くらもちふさこ

『駅から 5分』 (集英社、2007-)

1955年東京都生まれ。1972年に「別冊マーガレット」(集英社)誌上でデビュー。同時代の少女文化を積極的に取り入れながら、不安定な少女の気持ちや、恋愛の駆け引きをテーマとしながら、コマとコマの間の真白を消す描写など、実験的な試みに常に取り組んでいる。

『駅から5分』は女性マンガ雑誌「コーラス」(集英社)にて2005年から連載開始。登場人物の抱える悩みや不安、恋愛に対するときめきという、オーソドックスな少女マンガの物語形式を踏襲しながら、インターネット上の掲示板という目には見えないサイバースペースの中で溢れかえる文字や曖昧な輪郭の人間を用いて描くなど、実験的な表現が試みられている。

のだめカンタービレ 2001-©二ノ宮知子/講談社下絵原画やカラーイラストを作中で登場するクラシック音楽が流れる空間で展示

二ノ宮知子

『のだめカンタービレ』 (講談社、2001-)

1969年埼玉県生まれ。1989年にデビュー。飲酒の失敗談や農業など従来の少女マンガには見られなかった新しい題材を意欲的に取り入れるコメディ作品を発表し、幅広い読者層に人気がある。

『のだめカンタービレ』は2001年より女性月刊誌「Kiss」(講談社)にて連載。自分の才能に無頓着な天才ピアニストのだめと世界的な指揮者を目指す千秋を中心に、ユニークな演奏家たちによる人間模様を描く。テレビドラマ化、アニメ化、実写映画化もされ、クラシック音楽の堅苦しいイメージを払拭し、クラシックのCDが異例の売上を記録するなど、世の中に「のだめ現象」を巻き起こした。

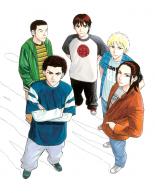

BECK 1999-2008© ハロルド作石/講談社ライブハウスに見立てた空間の中で、マンガの演奏シーンだけによるBECKの無音ライブを上映

ハロルド作石

『BECK』 (講談社、1999-2008)

1969年愛知県生まれ。1987年にちばてつや優秀新人賞を受賞しデビュー。格闘技、スポーツ、音楽の豊富な知識や観察をもとに、青春や成長を笑いや皮肉、虚無感などを織り交ぜながら描き、良質なエンターテイメントとしてのマンガを追求している。

『BECK』は 1999年から2008年まで講談社の「月刊少年マガジン」で9年にわたって連載。単行本は34巻にわたる長編となった。何の取り柄や趣味もない主人公の少年、コユキが失敗や挫折を繰り返しながら仲間とともにバンド活動や音楽を通して成長してゆく青春物語。2010年の9月には本作をもとにした実写映画も全国で封切られる。

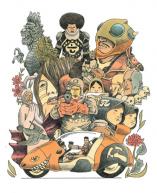

ナンバーファイブ2000-2005©松本大洋/小学館・IKKI巨大イラストによる空間と原画展示

松本大洋

『ナンバーファイブ』 (小学館、2000-2005)

1967年東京都生まれ。フリーハンドで描かれる精密な描写や無国籍の都市風景によって、独特の世界観を創出している。また、登場人物の繊細な心理描写も多くの読者を惹きつけている。

『ナンバーファイブ』は、2000年から2005年にかけて「スピリッツ増刊IKKI」、「月刊IKKI」(共に小学館)にて連載された。遠い未来、生命工学の力で超人的な身体能力を得た人造人間で構成された平和組織、「虹組」の仲間同士の死闘から組織の思惑の錯綜、果ては自我や正義といった壮大な問題へとテーマが展開されてゆく作品。小学館が、アップル社の情報端末「iPad」向けに手掛けた、電子書籍版マンガの第1号として日本、アメリカ、カナダで配信されている。

神のみぞ知るセカイ 2008- © 若木民喜/小学館・週刊少年サンデーマンガやキャラクターにおけるリアリティといった作品の背後にある作家の問題意識をインスタレーションで表現

若木民喜

『神のみぞ知るセカイ』 (小学館、2008-)

1972年大阪府生まれ。21歳のときに生まれてはじめて描いたマンガ『光陽高校合戦絵巻』(1993年)が小学館主催の第33回新人コミック大賞入選を果たす。ロールプレイングゲームや恋愛シュミレーションゲームの要素を取り入れながらも、ストーリー性の高いマンガを描く。

『神のみぞ知るセカイ』は2008年より「週刊少年サンデー」(小学館)誌上で連載開始。本作はマンガにおける虚構と現実の世界との関係性や、キャラのリアリティ、「萌え」や恋愛シュミレーションゲームのブームといった近年の状況をメタレベルで描き、2000年代以降顕在化してきたマンガ表現やテーマを包含した複雑さを提示するマンガとして評価が高い。

関連プログラム