- 音楽

2020-07-01 更新

【学芸員コラム】言葉から音へ~交響曲第7番に挑んだ音楽家たちの素描

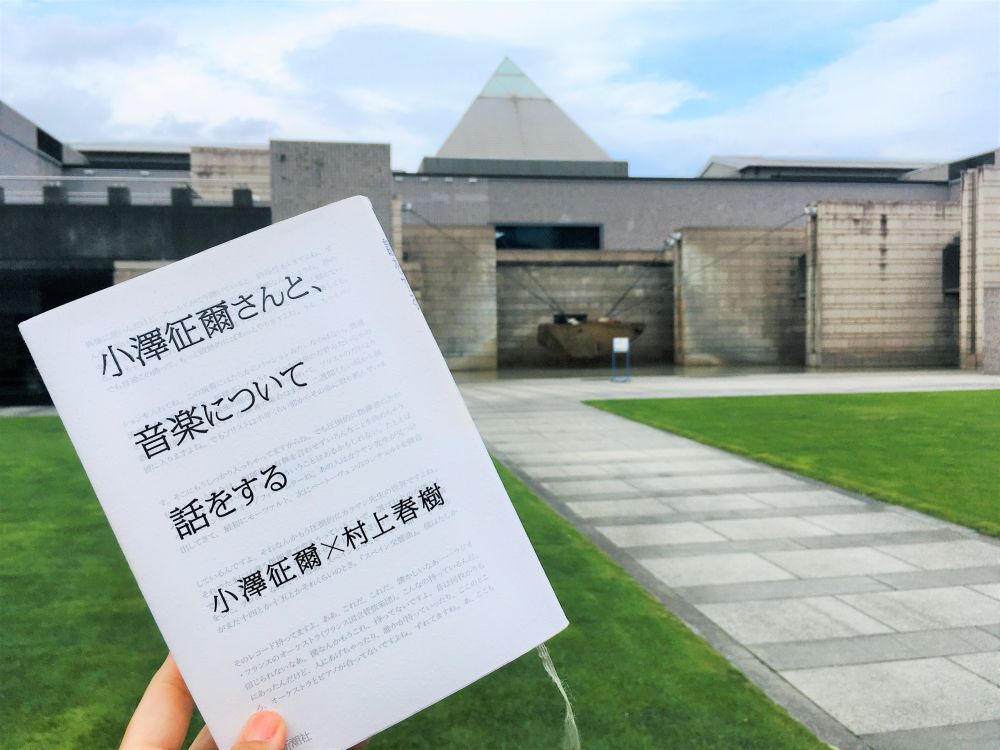

コロナ禍により、ほとんど移動しない生活になった頃。本棚を漁っていて、再び手に取ったのが、村上春樹さんと小澤征爾館長による対談本『小澤征爾さんと、音楽について話をする』である。「良き音楽」を求めて耳を澄ます小説家に、マエストロが率直に音楽について語る貴重なインタビュー本だ。「小澤さんが語る言葉の中には、はっとさせられる切迫した煌きが、何気なくちりばめられている。言葉自体は日常的であり、ごく自然に流れる文脈上にあるものなのだが、そこには鋭い刃先のような、研ぎ澄まされた魂のひとかけらが潜んでいる」。この序文の一節に深く共感した。それとともに、ひとつ思い出したことがある。それは2014年5月。小澤館長と水戸室内管弦楽団(MCO)がベートーヴェンの交響曲第7番に挑んだときのことだ。

その日の水戸芸術館のホールにはいつも以上の緊張感が漂っていた。オーケストラ全体のリハーサルが始まろうとする前日。舞台に用意されたのは指揮者の椅子とティンパニだけだ。実はその演奏会では、ウィーン・フィルのティンパニ奏者を長年務め、MCOでもマエストロが全幅の信頼を寄せていたローランド・アルトマン氏(故)の来日が叶わず、代わりに氏の教えを受けた若手演奏家の方が来てくださることになっていた。そこで全体練習の前に打ち合わせを兼ねて、マエストロが個人練習に立ち会うことになった。

「その8分音符がぬるいんだけど」。ティンパニ単独の音が響く中、マエストロは鋭い眼光で、身体感覚に訴えかけるような言葉を発する。一般的にオーケストラを聴いていると、指揮者は霊感のようなものに導かれて音楽を紡いでいる印象を持つこともあるが、リハーサルを見ていると、音楽は言葉によって作られていく面も多々あることが分かる。「その16分音符をあなたのからだに入れてくれる?」「もしみんなができていなかったとしても、あなたの音にみんなを引き寄せて」。ベートーヴェンが楽譜の奥に込めたメッセージを読み解き、音楽として立体化させる。そのために、妥協は一切しない。自らの信念を、次世代の音楽家に真正面からぶつける。全ては音楽を生き生きと脈打たせるため。理想を追求する厳しさと、音楽に対する途轍もない情熱が、ホールに満ち溢れていた。

私たちはいま、新しい日常の再構築が求められている。間違いなくデジタル化も加速するだろう。しかし、きっとそれだけでは満たされないのが人間の性であるように思う。ふれたら火傷しそうな音の熱や、豊かな余韻を生で感じたり。隣の人が演奏に息をのんでいるのを感じて自分も心が揺り動かされたり。そんなヴィヴィッドな反応が行き交う現場の面白さは何にも代えがたい。そんなことをあらためて想う、ベートーヴェン・イヤーのある日。

高巣真樹(水戸芸術館音楽部門学芸員)