2024-10-29 更新

「第34回吉田秀和賞」受賞者決定のおしらせ

1990年に創設いたしました吉田秀和賞は、優れた芸術評論を発表した人に対して賞を贈呈し、芸術文化を振興することを目的として当財団が運営しております。第34回目となりました今回は、審査委員に片山杜秀氏と堀江敏幸氏を迎え、厳正に審査を行ないました結果、候補書籍の総数116点(音楽25点/演劇21点/美術44点/映像14点/建築7点/その他5点)の中から、鈴木晶氏の『ニジンスキー 踊る神と呼ばれた男』(みすず書房 2023年7月刊)に決定いたしました。

賞の贈呈式は、本年11月30日(土)13時30分から水戸芸術館会議場にて開催する予定です。

[著者略歴]

鈴木晶(すずき・しょう)

1952年東京生まれ。東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学。法政大学名誉教授。専門は精神分析思想史と舞踊史。

著書に『フロイト以後』、『踊る世紀』『ニジンスキー 神の道化』『バレエ誕生』『バレリーナの肖像』『オペラ座の迷宮』(以上、新書館)、『バレエの魔力』(講談社現代新書)、『バレエへの招待』(筑摩書房)、『バレエとダンスの歴史』(編著、平凡社)など。訳書に フロム『愛するということ』(紀伊國屋書店) 、キューブラー・ロス『死ぬ瞬間 死とその過程について』(中公文庫)、ジジェク『イデオロギーの崇高な対象』(河出文庫)、ゲイ『フロイト』、スヘイエン『ディアギレフ 芸術に捧げた生涯』、グレイ『猫に学ぶ』(以上、みすず書房)、バックル『ディアギレフ ロシア・バレエ団とその時代』(リブロポート)、『ニジンスキーの手記 完全版』(新書館)、クレイン/マックレル編『オックスフォード バレエダンス事典』(監訳、平凡社)など。

第34回吉田秀和賞 受賞作品

鈴木 晶

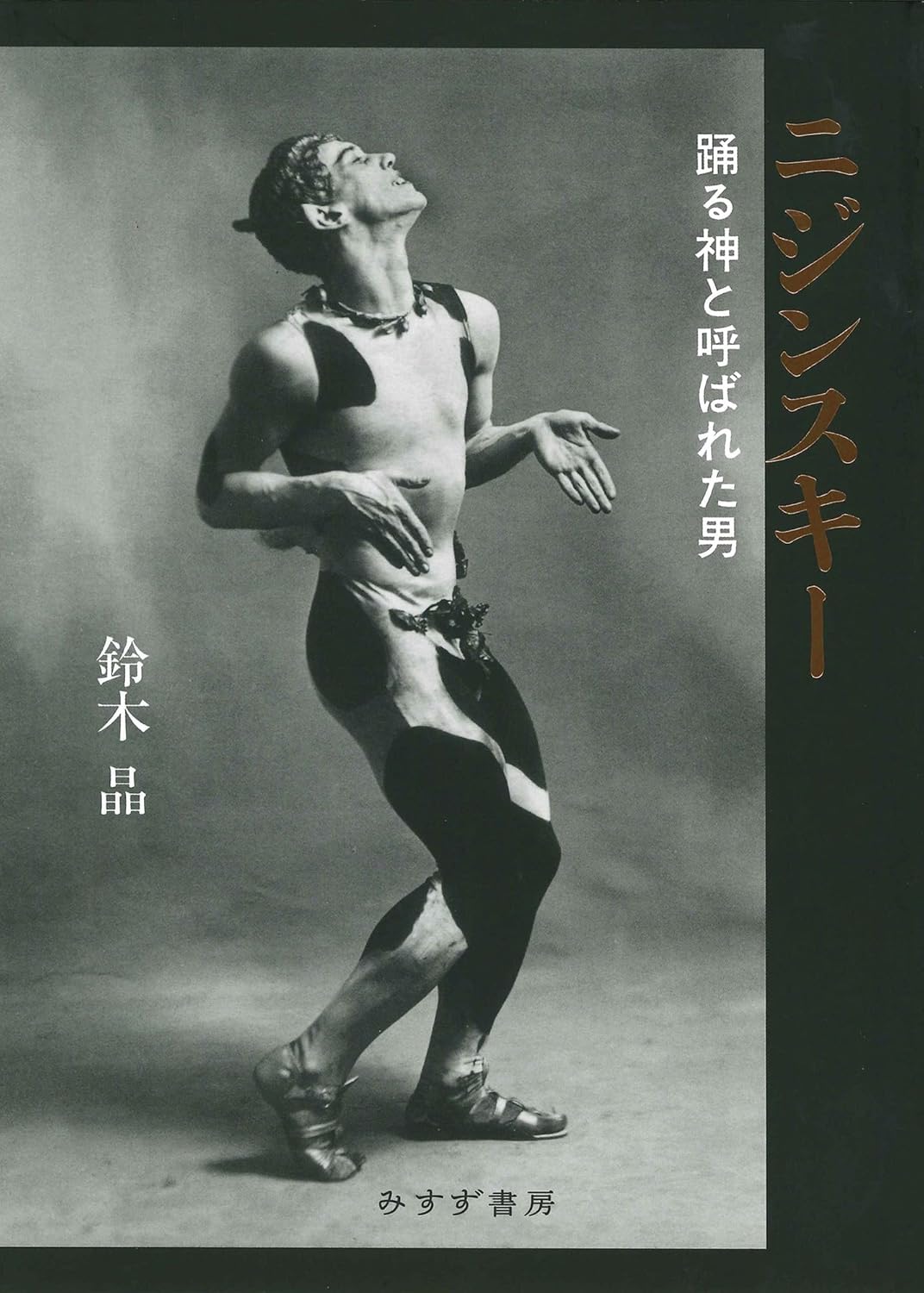

『ニジンスキー 踊る神と呼ばれた男』

(みすず書房 2023年7月刊)

【審査委員選評】

片山杜秀

眼光紙背に徹す。書いてあることの裏の裏まで見通す。鈴木晶さんの力量です。もちろん超能力ではありません。興味を寄せる対象への分析と考察を繰り返していると、閾値がどんどん下がってくる。片言隻句からでも分かることが増える。ほんの僅かな動きからでも感じられることが鰻のぼりになる。些細な陶片からでも元の陶器のかたちは復元できるし、部分的な化石からでも恐竜のからだの全体は蘇る。頭蓋骨があれば肉づきも推測できて復顔できる。鈴木さんが本書で到達しているのはそういう次元です。ニジンスキーという、踊る姿の映像の残っていない、幻の舞踊手のダンスが、そのアーティストとしての理想の動きが、夢が、ユートピアが、何もかもが、鈴木さんの簡にして要を得た文章から、読者に確かに見えてくる。特に『牧神の午後』のくだりは圧巻です。これを批評と言います。

堀江敏幸

鈴木晶さんの『ニジンスキー 踊る神と呼ばれた男』の魅力は、記述全体にただよう身体的な余裕、もしくは力の抜き方にある。ニジンスキーの生涯がすでにひとつの強固な物語だと見做すのはたやすい。

しかしそのような印象をもたらしているのは、稀有な舞踊家の足跡を読みものとして破綻なくまとめあげた著者の筆づかいなのであって、ニジンスキーその人の生きざまと必ずしも等価ではないのだ。

彼の舞踊がどんなものであったかは、写真資料や身近な他者の証言に頼りながら、あくまで言葉で再現していくほかない。実際の舞台を音声入りの映像で把握できない過去の舞踊史研究の困難が、書き手にむしろ甘美な空想をうながし、それが読者を巻き込む。

本書は、舞踊もまた語り得る芸術であり、言葉の連なりのうちにも舞踊があることを示した、みごとな達成だと言えるだろう。

【受賞者からのコメント】

長年の研究成果をすべて注ぎ込み、文字通りのライフワークとして世に問うた拙著が、このような栄えある賞を受賞し、喜びに堪えません。じつは吉田秀和氏をはじめ、選考委員の片山杜秀氏、堀江敏幸氏は、いずれも私が心から尊敬する、私にとってまさしく「憧れの的」なので、喜びも一入です。

同時に、一介の舞踊研究者として、「舞踊の本」が受賞の栄誉に浴したことがうれしくて溜まりません。芸術評論を対象とする吉田秀和賞をもってしても、舞踊に関する本が受賞したのは今回が初めてです。吉田秀和氏によれば、水戸芸術館の三本の柱は音楽と美術と演劇です。そこに舞踊が入っていないことに、私は陰ながら心を痛めておりました。

いや実際のところ、世界的にみても、舞踊の研究は非常に歴史が浅く、他の芸術分野の研究、とくに美術研究を見習いながら、ほんの半世紀ほど前に生まれたものです。やや下世話な話ですが、舞踊についての研究書は、悲しいくらい売れません。

しかし、舞踊は、音楽と同じくらい早く、いやひょっとしたら音楽よりも早く、生まれたのかもしれません。かつ、私に言わせれば、舞踊は、人間以外の動物には見られない、人間独自のものです。だから舞踊を研究することは、「人間とは何か」という問いをめぐる探求に寄与することができるはずです。

ただし、私の研究は「舞踊とは何か」「人はなぜ踊るのか」という問いをめぐる抽象的な論ではありません。どんな分野の舞踊も、たとえそれが深遠な思想を表現していたとしても、「生身の人間が舞台の上で踊る」という形をとります。私はニジンスキーというひとりのダンサーの生涯を追うことを通じて、「舞踊とは何か」という問いに対する答えに少しでも近づこうとしました。

ニジンスキーがその60年の生涯のうち、花形ダンサーとして活躍したのはたったの10年間でして、その後30年間は精神病者として生き、死んだときにはほとんど世間から忘れられていました。死後、コリン・ウィルソンの『アウトサイダー』という世界的ベストセラーによって、ニジンスキーは、ダンサーとしてではなく、人間社会の本質を見抜いてしまった「見者」として、舞踊とは別の世界で有名になりましたが、私はあくまでダンサー・コレオグラファーとしてのニジンスキーの生涯を追いました。この本を通じて、ひとりでも多くの人がバレエ芸術の奥深さに興味をもってもらえたら、著者として、それ以上の幸せはありません。

>吉田秀和賞について

2024年10月29日

公益財団法人水戸市芸術振興財団