- コラム

- 音楽

- 公演

2025-09-18 更新

【茨城新聞・ATM便り】9月18日付の記事を掲載しました~音楽表現 習得ヒントに~

茨城新聞で水戸芸術館音楽部門が月1本のペースで連載しているコーナー「ATM便り」。9月18日掲載の記事を転載します。

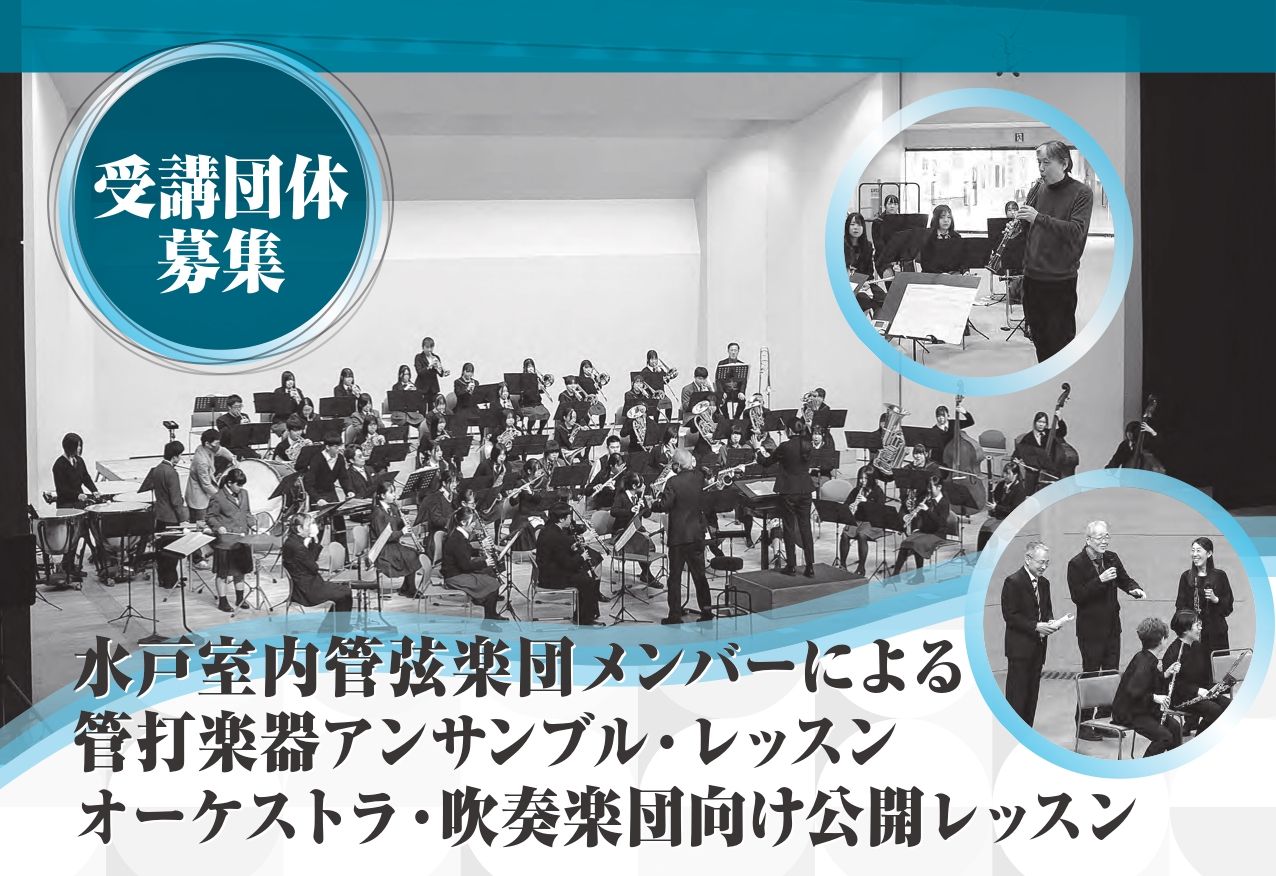

今回は、10月6日(月)まで募集している「水戸室内管弦楽団メンバーによる器楽セミナー 受講団体募集」に関する記事です。

現在、募集しているセミナーは下記の2つです。

水戸室内管弦楽団メンバーによる管打楽器アンサンブル・レッスンとコンサート

水戸室内管弦楽団メンバーによるオーケストラ・吹奏楽団向け公開レッスン

受講団体募集の締切は、いずれも10月6日(月)必着。

皆さまのご応募をお待ちしております。

音楽表現 習得ヒントに

「日本では『お察しください』と言いますけど、欧米にそういう文化はないんです。皆さんの演奏は『察してください』と言っているようなもの。もっと表現しましょう」

今年1月、水戸芸術館での「水戸室内管弦楽団(MCO)メンバーによる管打楽器アンサンブル・レッスン」で、受講生たちの木管五重奏を聴いた講師のクラリネット奏者の山本正治さんが、最初に言った言葉でした。ドイツのオーケストラでも活躍し、海外での演奏経験の豊富な山本さんらしいアドバイスでした。

日本は「察する文化」だと言われます。相手が言葉にせずとも相手の感情を思いやることが美徳とされます。日本の芸術も地続きで、切り詰められた言葉から想像を広げる和歌や俳句、能の「秘すれば花」の美意識などは、「察する文化」の表れと言えるでしょう。

これに対して欧米は「言葉の文化」とされます。日本の尺八の音楽には一吹に森羅万象を聴く「一音成仏」の思想がありますが、このような発想は伝統的な西洋音楽にはありません。西洋音楽の一音はあくまで音楽の素材の一片です。一音一音の重なりや連なりが和音や旋律になり、機能や意味が与えられ、音楽が構築されます。それはアルファベットが連ねられ、組み立てられて文章になるのと似ています。

楽譜を読んで音に変換すれば、音楽は「再現」できます。しかし「再現」と「表現」は別のレベルと言えます。「台本が読めて台詞が言えても、それだけでは役者になれない。それと同じです」と山本さんは言います。指導を受けた受講生たちは、成果発表コンサートで、表現力のある演奏を披露していました。

楽譜をもとに、どうすれば聴き手に「察する」ことを求めるのでなく、聴き手の心を揺さぶる「表現」ができるのか。そこに西洋音楽の難しさがあり、楽譜を読むだけでは習得できない、レッスンで学ぶことの意義があるように思います。海外での演奏や外国人との共演の経験も豊富な一流の演奏家たち。そのレッスンが、さらに豊かな音楽表現を習得するヒントになれば幸いです。

今年度も、管打楽器の三~八重奏程度を対象にした「管打楽器アンサンブル・レッスン」と、より大きな楽器編成を対象にした「オーケストラ・吹奏楽団向け公開レッスン」という2つのレッスンを用意し、高校生以上の受講団体を募集中です。

水戸芸術館音楽部門学芸員・篠田大基