2025-11-06 更新

「第35回吉田秀和賞」受賞者決定のおしらせ

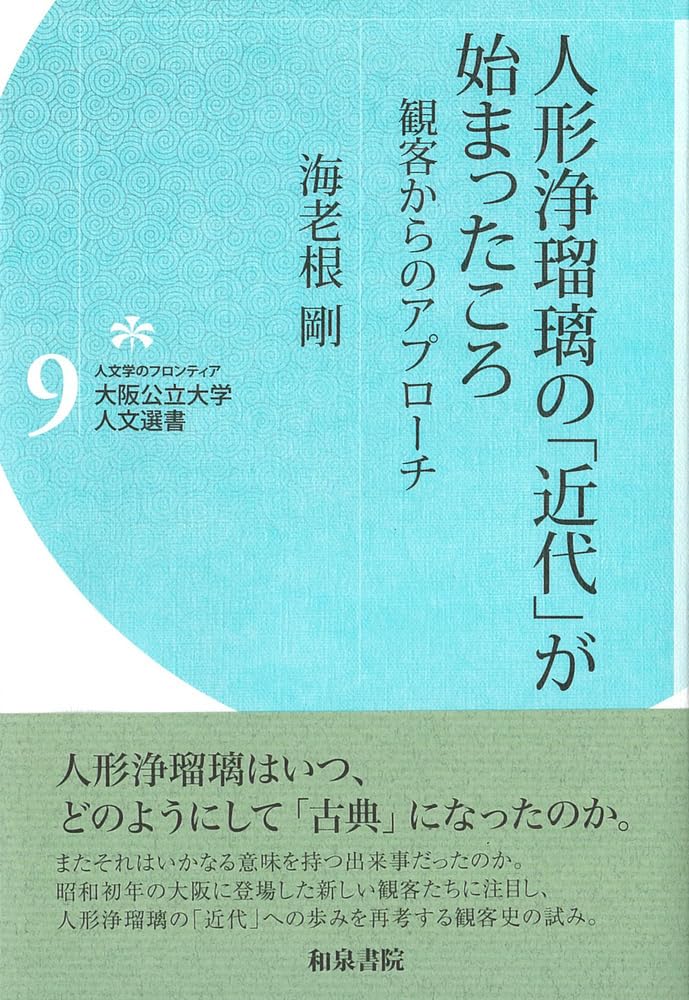

平成2年に創設いたしました吉田秀和賞は、優れた芸術評論を発表した人に対して賞を贈呈し、芸術文化を振興することを目的として当財団が運営しております。第35回目となりました今回は、審査委員に片山杜秀氏と堀江敏幸氏を迎え、厳正に審査を行いました結果、候補書籍の総数116点(音楽32点/演劇19点/美術31点/映像8点/建築17点/その他9)の中から、海老根剛氏の『人形浄瑠璃の「近代」が始まったころ 観客からのアプローチ』(和泉書院令和6年7月刊)に決定いたしました。

賞の贈呈式は、本年12月14日(日)15時から水戸芸術館会議場にて開催する予定です。

撮影:守屋友樹

[著者略歴]

海老根 剛(えびね・たけし)

1971年東京都生まれ。東京大学人文社会系研究科博士課程単位取得退学(ドイツ語ドイツ文学専門分野)。博士(文学)。現在、大阪公立大学大学院文学研究科表現文化学専修教授。専門は表象文化論、ドイツ文化研究。人形浄瑠璃関連の論文に「「無知な観客」の誕生 四ツ橋文楽座開場後の人形浄瑠璃とその観客」(『人文研究』73号、2022年)など。表象文化論・ドイツ文化研究関係の論文に「「大衆をほぐす」—シアトロクラシーと映画(館)」(『a+a 美学研究』12号、2018年)、『「群集」を再訪する —ただしパトスなしに 両大戦間期ドイツ語圏の文学における群集表象の再検討』(編著、日本独文学会研究叢書、2024年)など。訳書にイヴォンヌ・シュピールマン著『ヴィデオ 再帰的メディアの美学』(柳橋大輔、遠藤浩介との共訳、2011年11月、三元社)、ヨアヒム・ラートカウ著『自然と権力 環境の世界史』(森田直子との共訳、みすず書房、2012年)など。

第35回吉田秀和賞 受賞作品

『人形浄瑠璃の「近代」が始まったころ 観客からのアプローチ』(和泉書院令和6年7月刊)

【審査委員選評】

片山杜秀

いきなり私事になりますが、何卒お許しください。人形浄瑠璃はハードルが高かったのです。母親が宝塚歌劇から転じて歌舞伎好きになったせいで、小学生のころから歌舞伎座や国立劇場には連れていかれましたし、そのうち自分で演目を選んで歌舞伎に行くようにもなりました。歌舞伎の出し物には、能もですけれど、人形浄瑠璃由来のものが多く、文楽の大夫が歌舞伎の舞台に出演することだってありました。それから、テレビで人形浄瑠璃を観もすれば、義太夫節を音楽として聴くこともあったのです。

歌舞伎ファンには人形浄瑠璃はお隣さんのはず。でも人形浄瑠璃の公演にはなかなか足を運べませんでした。能に准ずる「古典芸術」、歌舞伎以上に高度な鑑賞力を要求される「古典芸能」と信じていて、どうしても遠慮しっぱなしだったのです。大夫の語りと人形の芝居の両方を細部まで理解するが観客に求められるとすれば、視聴覚の両面をフルに稼働させ続けなければいけないのですから、あまりに負担が過ぎるのではないかという思いもありました。怖かったといってもよいくらいです。

それでも思い切って、国立劇場の小劇場での、年に何度かの人形浄瑠璃の公演に通うようになったのは、越路大夫の引退する頃からですから、歌舞伎を見始めてからだと、もう十数年も経っていました。昭和の終わり、平成のはじめの頃でしょう。何度か行ってみているうち、そう難度の高いものとも思われなくなり、呪縛は解けていったのですが。

なぜ、たいへんだぞ、難しいぞと、そこまで思い詰めていたのか。それは人形浄瑠璃について目に入ってくる言説がそういうものばかりだったからでしょう。しかし考えてみれば不思議な話です。元は上方の町人の娯楽だったのではないでしょうか。能のように武家と結びついて格式ばったわけでもない。どこかで「高級芸術」に化けたのです。その化け方は? だんだんにでしょうか。いや、本書は違うというのです。劇的に変化する特定の局面があったというのです。昭和5年、大阪に、極めて近代的な設備を持った、四ツ橋文楽座が開場。そこだというのです。西暦だと1930年。明治維新から約60年。封建時代の感性で見聞きする客はいよいよ居なくなる。関東大震災後のモダニズム文化が大阪でも花開く。大学生の数が増え、文化と教養を求める新しい階層、若い世代が大都市部で膨満する。そこに、忘れ去られようとしていた人形浄瑠璃がはまったというわけでしょう。劇場が近代化したせいで新世代の観客がやってきやすくもなった。昭和5年に、それまで人形浄瑠璃をまるで知らなかった若い観客が俄かに殺到し、その世代から評論家や研究者も生まれ、「古典芸能」としての人形浄瑠璃、ハードルの高く、勉強して一所懸命に見聞きするものとしての人形浄瑠璃が、新たに想像され、創造されていった。封建時代の庶民感覚で解されていた芸能が、そう解する人が絶えた代わりに、高度な演劇性と文学性を兼ね備えた「古典芸能」へと急速に読み替えられていったのです。

そうなっていったのには、本書の示唆するように、モダンな文化の担い手、無声映画が人形浄瑠璃に接続しやすかったというマジックもあったのでしょう。弁士と楽士と銀幕に映る役者の芝居から成る無声映画と、大夫と三味線と舞台上の人形芝居から成る人形浄瑠璃。確かに似ているのです。映画はモダンだが、人形浄瑠璃は古典。でも映画というモダンを経なくては人形浄瑠璃の古典性は発見されなかった。そういう筋がある。しかも四ツ橋文楽座は映画館にもコンサート・ホールにもなる劇場だった。まさに1930年的現象ではないでしょうか。1930年に人形浄瑠璃はリセットされ、そのパラダイムの上に約1世紀が過ぎて行った。ではこの先は? 本書はそこまで目が届いています。

とにかく誰も気づいていなかった画期を発見し、限られた時期の大阪に対象を絞り込むことで、とてつもなく大きな日本近現代芸能史が語られる。しかも本書の分析手法は、他の文化・芸術の諸分野、たとえばクラシック音楽にも使えるでしょう。汎用性のあるアプローチを人形浄瑠璃に適用して成功しているのです。「古典芸能」好きはもちろん、何か区切り目を見つけてそこから一気に物事が覆るように歴史を眺めたい人も必読です。目の付けどころのよさ。そこに尽きます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

堀江敏幸

人形浄瑠璃における近代の意味を、観客の視点に着目してその変容をみごとに浮かびあがらせた本作は、この分野に親しんできた読者が知識を整理し、さらなる知見を得るのに有益な通史であると同時に、いわば「無知な」読者でも無理なく追うことができ、もっと学びたいという誘いになるよう、十分に咀嚼された読みものになっている。

作品を観客に伝える空間としての劇場が、その規模と立地を変えてゆく過程で客層に変化が生じ、伝統的なサークルのなかでしか流通していなかった型や読みから断ち切られた「新しい観客」があらわれ、彼らがやがて斬新な視点を備えた鑑賞者となって、近代的な批評の成り立つ場を作り出す。

享受者の批評言語が更新されていくさまを見据えるまなざしは、他の芸術分野においても応用可能だ。一章が割かれた谷崎潤一郎の『蓼食う虫』の読解は、文学作品の分析としての面白さだけでなく、読者層と批評空間の更新の歴史を見直す作業に示唆を与えてくれるだろう。

論考の書き手もまた、「普遍性を妥当な現実へと導く階程」において、「人間的な個性を通過せずには居ない」。しかしその個性を過度に出さず、精度の高い資料の読み込みと、扱う世界への節度ある愛を失わないところに、本作の美徳を読んだ。

【受賞者からのコメント】

伝統芸能や古典芸能に分類される人形浄瑠璃は、ともすると世間一般の関心事から隔絶した特殊なものとみなされがちです。人形浄瑠璃について書かれた本も、少数の愛好家のための特殊な書き物として扱われてしまうことが少なくありません。私は本書を書くにあたって、人形浄瑠璃の研究者や愛好家はもちろんのこと、これまで人形浄瑠璃とほとんど接点を持つことのなかった読者にとっても、知的刺激に溢れる本にしたいと考えました。それゆえ、このたび「芸術評論」という開かれた地平で本書が評価され、この素晴らしい賞をいただけたたことをとても嬉しく感じています。くわえて人形浄瑠璃を主題とする書物が吉田秀和賞を受賞するのは、渡辺保氏の名著『昭和の名人 豊竹山城少掾 −魂をゆさぶる浄瑠璃』以来であることを知り、動揺しています。人形浄瑠璃の近代への歩みをひとりの演者の仕事に即して描き出した同書の眼差しの深さには到底及びませんが、私の本では人形浄瑠璃における近代への転換を無名の観客たちの側から照らし出そうと試みました。今後も私にできる仕方で人形浄瑠璃の研究に微力ながらも貢献してきたいと考えています。

>吉田秀和賞について