ACM劇場ACM THEATRE

- 公演

第14回 水戸市郷土民俗芸能のつどい

2011年11月27日[日]

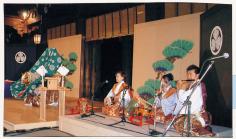

第12回公演の様子

水戸市内の各所には、いにしえより特色ある郷土の民俗芸能が数多く存在し、それぞれの地域へと伝えられてきました。本公演では、その技を継承してきた各団体が一堂に会し、普段見る機会の少ない伝統の技の数々を紹介、披露します。

開催情報

会場

ACM劇場

開催日

2011年11月27日[日]

出演団体(出演順)

水戸太鼓保存会、向井町散々楽保存会、水戸盆唄保存会、水戸大神楽/柳貴家勝蔵社中、茨城大根むき花保存会、杖友会(田谷の棒術保存会)、杉崎芸能保存会、水府流水術協会、水戸大神楽/柳貴家正楽社中

お問合わせ

水戸市教育委員会事務局文化課:℡029-240-5890

水戸芸術館:℡029-227-8111

お問合せ

水戸芸術館(代表)TEL:029-227-8111

【主催】

水戸市、水戸市教育委員会、財団法人 水戸市芸術振興財団、水戸市民俗芸能団体協議会

第14回 水戸市郷土民俗芸能のつどい

スケジュール

13:00~(エントランスホール)

開会式

水戸太鼓保存会

13:30~(エントランスホール)

水戸太鼓(水戸太鼓保存会)

水戸の九代藩主徳川斉昭公時代、軍の演習として追鳥狩が行われ戦陣の合図として打ち鳴らされた太鼓に水戸太鼓の歴史はさかのぼります。水戸の太鼓の伝統を受け継ぎ、水戸の新しい郷土芸能として昭和48年7月に創作されました。結成以来数多くのステージで水戸太鼓を披露し、今では水戸にとどまらず茨城を代表する郷土民俗芸能として発展しております。曲は水戸の古き良き伝統と四季折々の情景を盛り込み15曲のオリジナル曲を持っております。直径三尺三寸の葵陣太鼓を打ち込んでの勇壮な演奏は大好評をいただいております。また、数年前より津軽三味線を取り入れて太鼓との競演を行い演奏の幅を広げております。

向井町の散々楽

13:52~14:07(劇場)

向井町の散々楽(向井町散々楽保存会)

昔、台渡里に「一盛長者」という豪族がいました。この長者が八幡太郎義家に滅ぼされた折に、家臣が持ち出し、向井町に住み着いたところから「向井町散々楽」の名がついたといわれています。 竹棒に人形を付け「棒ささら」と呼ばれ、雄獅子、雌獅子、児獅子の三体があり、行列の時は猿田彦命を先頭に九人の木造神事面(水戸市文化財指定)を付けた童子が参列します。「新編常陸国史」に東照宮の祭礼で露祓いを務めたと記されています。現在は元山町の別雷皇太神の秋祭りに奉納されています。

水戸盆唄保存会

14:08~14:15(劇場)

水戸盆唄保存会

水戸盆唄保存会は伝統的な庶民文化である「水戸の盆踊り」と「銭谷の盆踊り」を後世に正しく伝承するため全会員一層責任感に燃え稽古に汗を流しています。活動は行政機関などが主催する大きなイベントに必ず参加し郷土の伝統文化を披露しています。福祉施設での盆踊り大会は奉仕活動として毎年実施、また創作太鼓や水戸の祭り囃子の稽古や発表もしております。

水戸大神楽/柳貴家勝蔵社中

14:16~14:26(劇場)

水戸大神楽/柳貴家勝蔵社中(県指定無形民俗文化財)

大神楽とは、神社に御参りに来られない氏子や信者のために、神官が獅子舞を連れて氏子や信者の家々を御祓いをして廻ったのが始まりです。 水戸大神楽は、江戸時代には、水戸藩徳川家の御祭礼御用を務め、その伝統は脈々と続き、昭和初期には、十二代目家元・宮内数太夫の後を一番弟子の磯乃家嘉之助(鴨川嘉之助)が継承しました。

その後は実子である磯乃家勝太夫に譲り、そして現在は柳貴家勝蔵が十五代目家元を継承しております。

茨城大根むき花保存会

14:27~14:57(劇場)

茨城大根むき花保存会(市指定無形民俗文化財)

水戸市中心地より、東南へ約6キロの所に酒門村石川と言う村落(昭和30年水戸市合併)に、約200年前から大根むき花が伝承されています。 大根むき花は、大根を材料として、一丁の包丁で、5月、6月頃しか咲かない、ボタン・アヤメ等の花を冬期を主に咲かせるものです。 大根の潔白を重んじ、悪い環境にあってもそれに影響されないで潔白に生きる事を論じておりますので、むき花に着色はしないことになっています。 昭和37年に茨城大根むき花保存会が結成され、現在は第六代郡司仁郎会長を中心に会員二十余名により活動をしております。

杉崎芸能保存会

14:59~15:19(劇場)

杉崎芸能保存会

昭和60年(1985年)のつくば万博・内原町の日に際し、町の歴史ある郷土民俗として出演依頼があり、杉崎芸能保存会が結成されました。 旧内原町杉崎地区に古くから伝わる「やっちき」「ちりかた」といった芸能を伝え、毎年7月中旬に行われる杉崎祇園祭りを中心に、舞を奉納しているほか、「内原ふれあい祭り」などにも参加し、祭りを盛り上げています。また、幼稚園、高齢者介護施設などへの慰問、結婚式や祝い事へのゲスト出演を積極的に行うなど、地域ボランティア活動にも力を入れています。

杖友会/田谷の棒術保存会

15:20~15:40(劇場)

杖友会/田谷の棒術保存会(市指定無形文化財)

田谷の棒術は、正式には無比流兵杖術といいます。関ケ原の合戦(1600年)で奮戦した、黒田家の槍の名人、佐々木哲斎徳久という人物によりあみだされ五尺五寸(1.67m)の樫の棒を自由自在にあやつり威力を発揮する武術です。 古くは戦災や飢饉の折に、野武士や盗賊の侵入を防ぐため、水戸藩が民衆自衛の武術として農民、漁民に奨励し定着したといわれております。 田谷には天明三年(1783年)冨永理藤太という人物により伝えられ、農民自衛の武術として受け継がれ、今まで224年間で約790名の入門者が巻物に記録されております。 杖友会は保存会として平成6年に発足しました。 現在は、武術としての実用性はなくなりましたが、毎週日曜日を練習日に、田谷の棒術の保存、伝承に努めています。平成23年10月に、水戸市の無形文化財の保持団体に指定されました。

水府流水術協会

15:42~16:12(劇場)

水府流水術協会(市指定無形文化財)

水府流水術は、水戸藩祖徳川頼房公以来水戸に伝えられてきた独特な水泳術です。横体の「のし泳ぎ」を基本として、たくさんの泳ぎの形があります。武術として発達し、実用必修の泳ぎとして伝えられてきましたが、最近では、生涯スポーツの要素を加えて、伝統を守っています。現在、水府流水術協会が、水戸市教育委員会から、無形文化財第一号の保持団体に指定され、特許庁から伝承特許の商標認定を受けて、伝統の保持と普及に努めています。

水戸大神楽/柳貴家正楽社中

16:13~16:33(劇場)

水戸大神楽/柳貴家正楽社中(県指定無形民俗文化財)

宝暦2年の祭礼記録に、水府城下台町「神楽屋敷」当主の栗林主計(金之衛門)の名があり天明5年春、足黒村の宮内求馬へ代譲りがありました。やがて明治初め向井町に居を構えた柳貴家初祖へ継承され今日の水戸大神楽の礎となりました。江戸の昔から「水戸は天下の曲芸指南処」と評されるほど曲芸にも神髄が顕現されてきましたが、初世菊蔵(明治十六生)や先代正楽ら歴代家元の秀でた技芸は、襲名のならわしと共に伝承されています。平成に入り古格を守り尚新世紀にふさわしい伝統芸の発展再構成にも挑んで、不易(伝統)と流行(創造)の現代的意義確立を目指し精進中です。

16:35(劇場)

閉会式 会長挨拶