- 美術

2021-12-21 更新

ピピロッティ・リスト個展を振り返る星野太評「Open My Glade──映像インスタレーションと観客のコレオグラフィ」

「ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island―あなたの眼はわたしの島」について振り返るテキストを、美学・表象文化論がご専門の星野太さんに執筆いただきました。同展では展覧会関連プログラムとして星野さんをお招きした講演を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症再拡大による臨時休館に伴い、講演の中止を余儀なくされました。会期半ばを過ぎてようやく開館となった頃、会場に鑑賞者がいる状態で展示をご覧いただき本稿を寄せていただきました。

寝転ぶ、くつろぐ、からだを緩める…… 視覚のみならず鑑賞者の身体へと働きかけるピピロッティ・リストの作品は、鑑賞者の心身をどのように受け容れるのでしょうか。テキストとあわせて、展示の記録写真(撮影:川村麻純さん)、記録動画(撮影:津田道子さん)もぜひご覧ください。

Open My Glade──映像インスタレーションと観客のコレオグラフィ

星野 太

たとえばこんな──想像上の──観察をしてみてほしい。ひとは美術館で作品を観ているとき、いったいどのような振る舞いをしているだろうか。絵画でも、彫刻でも、あるいはそれ以外のジャンルの作品でもかまわない。まずは想像力を駆使して、その空間から作品を消してみる。すると、その広々とした空間には、ごくゆったりとしたペースで移動する幾人かの人間が浮かび上がる。かれらはおそらく二本足で直立し、しばし不動の姿勢を保ちながら、いかめしい表情で目の前の作品を凝視する。場合によっては、その視線の先にある作品と距離を縮めたり、そこから遠ざかってみたりすることもある。そうしてひとしきり作品を眺めおわると、ふたたびゆっくりと歩みを進め、その隣にある作品の前に移動する……。その繰り返しが、作品鑑賞のさいにわれわれがとる、ごく平均的な行動である。もちろん、実際にはもうすこし細かな動き──視線を落としてリーフレットを眺める、首を伸ばしてキャプションを読む、スマートフォンをかざして同行者の写真を撮る、など──が入り交じるものの、いわゆる「鑑賞」とよばれる経験において、われわれの動作はおおむねこうした一定の形態をとる。

これは、映像インスタレーションをはじめとする時間的な幅をもった作品においても、基本的には変わらない。長尺の映像作品の場合、そこに「座る」という重要な動作が加わることにはなるが、基本的に人々は目の前の画面に集中しつつ、やがて「もういいか」と思ったときに、その作品の前を立ち去ることになるだろう。このことは、さまざまな形式をとりうる映像体験(映画館、TV、YouTubeなど)のなかでも美術館に特有の現象であり、マルチスクリーンをはじめとする変則的なプロジェクションにおいても、この「立ち去る」という動作が欠けることはない。

ピピロッティ・リスト(1962-)という作家は、1990年代から2000年代にかけて、新世代の映像作家としてダグラス・ゴードン(1966-)やダグ・エイケン(1968-)らと並び紹介される存在であった。すくなくとも当時の受容状況を、わたしはそのように記憶している。また、それとはべつの文脈で、リストの作品はオノ・ヨーコ(1933-)やマリーナ・アブラモヴィッチ(1946-)のように、性にまつわる諸問題を前面に押し出したフェミニズム美術の文脈で論じられることもあった。もちろん、そうしたコンテクストの存在は否定すべくもないが、日本初となる今回の大規模な回顧展が明らかにしたのは、この作家がいかにわれわれを巧みに「振り付けて」いるかということではなかったか。それが、わたしが本展を通して抱いた第一の印象である。「映像インスタレーション」から「観客のコレオグラフィ」へ──おそらくこれが、今日ピピロッティ・リストの作品を見るうえで必要な視線の転換である。

展示風景、水戸芸術館現代美術ギャラリー、2021

展示風景、水戸芸術館現代美術ギャラリー、2021具体的に考えてみよう。ピピロッティ・リストの作品を体験するとき、われわれは何を「して」いるのか。見る、聴く、といったことは当然であるとして、そこには靴を脱ぐ、ベッドに寝そべる、ソファに座る、テーブルにつく……といったさまざまな動作が加わる。これらはいずれも、通常の美術作品の鑑賞においては生じないことばかりである。しかしリストの作品においては、展示室にしばしば快適なクッション、ソファ、ベッドなどが設えられており、鑑賞者はそこでしばしのあいだ直立不動の姿勢から解放される。これらのことが、われわれの心身にもたらす影響はことのほか大きい。こうした「靴を脱ぐ」「寝そべる」といった無防備な動作をともなう鑑賞形態は、今でこそ多少は定着したところもあるが、とりわけ先述した1990年代末から2000年代にかけてはいまだ稀であったと言ってよい。そして、筆者が記憶しているその数少ない例外が、東京都現代美術館所蔵の《A Liberty Statue for Tökyö》(2008-2009)をはじめとする、ピピロッティ・リストの作品だったのである。

さきほどの「観客のコレオグラフィ」という表現は、以上のような事態を念頭においている。展覧会の設計において、しばしば「導線」という言葉が用いられることにも象徴されるように、美術館の展示(物)は、それがいかなるものであれ、われわれ鑑賞者を一定のしかたで「振り付ける」。とはいえ、本来ならば無限の可能性をもつはずの展示設計は、標準的な展示方法と鑑賞作法の確立以来、おおむね似たような規範に基づいてきた。それが、はじめに述べたような「二本足」による「直立不動」の鑑賞形態である。もちろん、そうした展示方法の確立の背景には、作品の保存管理をはじめとするさまざまな合理的理由があった(絵画が床に置かれていたり、彫像が天井からぶら下がっていたりしたら、やはり困るのである)。他方、20世紀後半から今日までの現代美術は、そうした既成のルールからの解放をめざして、しばしばオルタナティヴな展示の可能性を探し求めた。野外展示などもその一環である。しかしピピロッティ・リストは、あえて伝統的なホワイトキューブのなかで、観客の身体そのものに深く介入する映像作品を発表しつづけてきた。そしてその作品は、つねにわれわれ鑑賞者の身体にむけられてきたのである。

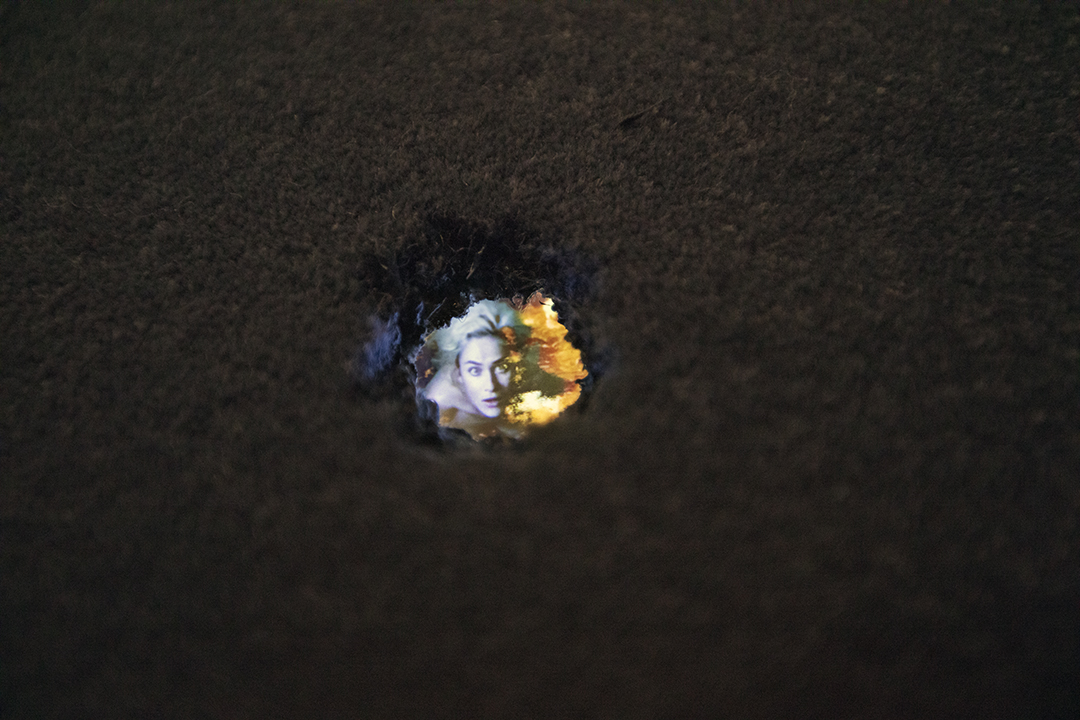

そのひとつの証拠として、リストの作品に含まれる、極小の映像作品を挙げることができる。ヴィデオカメラとプロジェクターの技術的進歩とともに、現代美術における映像作品は、この数十年のあいだひたすら巨大化していく傾向にあった。そしてこの点においても、リストの例外性は際立っている。もちろん、彼女の作品の変遷もまた、こうした映像(撮影・投影)技術の進歩と軌を一にしていることは言うまでもない。しかし彼女の場合、映像を「大きく」するばかりでなく、同時にそれをいかに「小さく」するかということにも、同じく関心を寄せてきたように思われるのだ。たとえば、金沢21世紀美術館に常設展示されている《あなたは自分を再生する》(2004)は、館内のトイレに設置された30 cm四方の小さな作品である。トイレという意外な場に設置されたこの慎ましい作品は、これはこれで現代的な映像テクノロジーの産物であろう。むろんこればかりではない。今回の展示作品であれば、クッションとカーペットのある床に埋め込まれた《溶岩の坩堝でわれを忘れて》(1994)が、やはりこれに連なるタイプの作品であると言ってよい。というのも、これらはそれぞれ、通常の鑑賞体験の埒外にある「覗き込む」という行為を必然的に惹起するものだからである。

《溶岩の坩堝でわれを忘れて》1994、シングルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション(床に嵌め込みの液晶画面)、サウンド

《溶岩の坩堝でわれを忘れて》1994、シングルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション(床に嵌め込みの液晶画面)、サウンドそれでは、以上のような映像の「形式」ではなく、肝腎の「内容」についてはどうだろうか。往時のミュージックビデオ──あるいはそのパロディ──を思わせる1980年代の作品群や、《永遠は終わった、永遠はあらゆる場所に》(1997)のような一定のプロットをともなった作品はともかく、近年のリストの映像作品では、ほとんど何が起こっているのかわからないものが多い。性器、果実、植物、動物など、作品をまたいで登場する被写体を挙げていくことは不可能ではないし、ひとつひとつのシークエンスを解読していくことも不可能ではないものの、これらの読みにさして大きな意味があるとも思えない。こうした映像に対して、たとえば環境音楽などに用いられる「アンビエント」という形容を付与することもできようが、リストの作品に登場する生々しい被写体や高彩度の加工は、それにしてはいささか過剰にすぎると言わねばならない。

★《マーシー・ガーデン・ルトゥー・ルトゥー/慈しみの庭へ帰る》2014からの抜粋

★《マーシー・ガーデン・ルトゥー・ルトゥー/慈しみの庭へ帰る》2014からの抜粋

★《不安はいつか消えて安らぐ》2014からの抜粋

★《不安はいつか消えて安らぐ》2014からの抜粋

それでは、この映像はいったい何なのか。これは明らかなことだと思われるが、ある時期以後のリストの作品は、はじめに述べたような「直立」ないし「着席」による鑑賞をまったく想定しないものとなった。すなわち不動の姿勢で、そこに何らかの合理的な意味を読み取っていくような鑑賞には対応していないのだ。かといってそれは、就寝前のヒーリング・ミュージックに随伴するような、毒にも薬にもならない無内容な映像とも異なる。そうではなく、基本的に直立不動の姿勢を強いられる美術館という空間で、あくまで例外的に発生する着座や横臥の姿勢に、リストの映像は最適化している。それは、プロジェクションの方向や角度をはじめとするその形式だけでなく、その内容についても言えることである。すでに述べたように、リストの作品形式には、靴を脱いだり、ベッドに横たわったり、といった身体的な介入がすでに織り込まれている。なおかつ、明確なプロットを読み込むことが困難なループ映像は、その細部を分析的に把握しようとする鑑賞者の注意を解除する。これは心身の双方にまたがる、きわめて入念に考えられた「コレオグラフィ」の一形式である。

展示風景、水戸芸術館現代美術ギャラリー、2021

展示風景、水戸芸術館現代美術ギャラリー、2021映像は人々の理性にではなく、情動に訴えかける──とはよく言われるところである。その場合の「情動(emotion)」とは、その語義にたずねるまでもなく、なにがしかの「運動(motion)」を随伴するものだ(たとえば「恐れ」や「震え」)。しかしいまや、われわれの掌にまで侵入するにいたったスクリーンは、むしろ映像を見るものを画面に没入させ、そのことによって人々を網膜的な存在へと転じせしめている。ここまで観てきたようなリストの映像インスタレーションの変遷は、そうした同時代的な状況ともおそらく無縁ではあるまい。

《愛撫する円卓》2017、シングルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション(ダイニングテーブル、椅子に投影)、サイレント

《愛撫する円卓》2017、シングルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション(ダイニングテーブル、椅子に投影)、サイレントちょうど世紀の変わり目に発表された《わたしの草地に分け入って Open My Glade》(2000)は、作家本人がまるでモニターの中からこちらに接近してくるような、迫力あるアングルで撮影された作品である。それから17年後、同作品はニューヨークのニュー・ミュージアムの展示と連動して、およそ一ヶ月のあいだ、毎日23:57から、タイムズスクエアのビルボードにその姿を現した(2017年1月1〜31日)。その模様を撮影したいくつかの映像には、足を止め、やや上方に視線をむける人々の姿が収められている。ニューヨークの人々にとって、それはふだんの広告とは異なる「奇異なもの」が、突然目の前に現れた瞬間だっただろう。こうした映像は、たとえばフラッシュモブがそうであるように、見ようによっては俗っぽいスペクタクルの一形式にすぎないと言えるかもしれない。しかしこんなふうに考えることはできないだろうか。すなわち、ニューヨークの中心に突如として現れたそれは、この作家による「コレオグラフィ」の新たな実践であると。

★《私の草地に分け入って》2000、シングルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション、サイレント、タイムズスクエアでの上映風景

つまりこういうことである。このわずか数分の映像をたまたま目にした人々は足を止め、天を仰ぎ、巨大なスクリーンを介して迫りくる女性の姿にしばし意識を集中させる。それは、時間が経てばすぐに忘れ去られる一時的な注意にすぎないかもしれない。しかしながら、昨今ますます網膜的になっていく映像体験をふたたび身体に返すためには、あらゆる手立てを講じねばならない。ピピロッティ・リストのこれまでの作品を、われわれの身体への何らかの介入の試みとみなすとき、このビルボードの映像はそのようなものとして立ち現れてくる。それはおそらく、ただ視覚的な効果を狙ったものではなく──森のなかの「湿地帯」のごとく──身体への奥地へと引きこもった、われわれの情動に触れようとする映像なのだ。

★《私の草地に分け入って》2000、シングルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション、サイレント

撮影:川村麻純 (★を除く)

©Pipilotti Rist. All images courtesy of the artist, Hauser&Wirth and Luhring Augustine

星野 太

1983年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は美学、表象文化論。

著書に『崇高の修辞学』(月曜社、2017年)、共著に『コンテンポラリー・アート・セオリー』(イオスアートブックス、2013年)、『ソーシャリー・エンゲイジド・アートの系譜・理論・実践』(フィルムアート社、2018年)、訳書にジャン=フランソワ・リオタール『崇高の分析論』(法政大学出版局、2020年)、カンタン・メイヤスー『有限性の後で 』(共訳、人文書院、2016年)などがある。2022年1月上旬に『美学のプラクティス』を水声社より刊行予定。