- 音楽

2015-08-19 更新

人気落語家・柳家花緑さんインタビュー掲載!音楽物語 ぞうのババール上演にむけて

水戸芸術館がすべての子どもと大人にお贈りする「音楽物語 ぞうのババール」公演まで、あと1か月をきりました。今回、この水戸芸術館版「ババール」を9年ぶりに上演するにあたって、語り手として新たに、人気落語家の柳家花緑さんをお迎えします。

ここでは、昨年大成功をおさめた水戸室内管弦楽団との共演のこと、『ぞうのババール』の魅力、本番への抱負など、花緑さんにお話を行いました!興味深く、また笑い溢れるインタビューとなりました。ぜひチェックしてください!

■水戸芸術館では、2014年から「柳家花緑❤水戸芸術館」というタイトルのもと、花緑さんに演劇・美術・音楽それぞれの部門と多彩なコラボレーションをしていただく企画を開催しています。音楽では水戸室内管弦楽団第91回定期演奏会(指揮:ハインツ・ホリガー)にて、ドビュッシー作曲〈おもちゃ箱〉の語りを務めていただきました。共演を振り返っていかがですか?

本当にすごいことをさせていただいたと思っています。やっている時は夢中だったので客観的には捉えられなかったのですが、時間がたてばたつほど、水戸室内の皆さん、そしてホリガーさんと、本当に得がたいコラボレーションをさせてもらったなと思います。自分がやった仕事の中で生涯に残る、最高のことをやらせていただいたなと。

あのときリハーサルに、小澤征爾さんがいらしたんです。僕はお会いできないと思っていたのでサプライズでした。その時、小澤さんが演出してくださったのが忘れられません。

「音楽をやるときはね、花緑さん、子音なんだよ。しゃべりについて落語家の君に言うのはなんだけど。例えば“へいたい”(普通の話し言葉のように発音)と言ってしまうと音に埋もれてしまう。“へ・い・た・い”(子音を強調して発音)ってはっきり言わないと音に負けてしまうんだよ」と。このアドバイス、全編に通じるもので、ものすごく端的かつ具体性があった。音楽とコラボレートするときの声の発し方について教えて頂いたことが良かったです。

小澤征爾館長&柳家花緑氏

それに何より、自分がオーケストラの中の「楽器の一つ」になったような感じがありました。語りと音楽は別なものだと思っていたのに「語りはこの小節のここから入ってほしい」という細かい指示が稽古中にたくさんあり、指示を受ければ受けるほど、まるで楽器のようだと思いました。自分は今まで「落語をやってきた者」として音楽の方に歩み寄っていったんですが、「この瞬間は楽器なんだ」という意識を持ちました。普段、落語を話す時にはない感覚ですね。

水戸室内管弦楽団第91回定期演奏会

あと面白かったのが、僕は最初、ホリガーさんの指示でステージ下手側に立っていましたが、小澤さんが「あれだとテニスの試合みたいなんだよ。指揮者も見たいし君も見たいから首が疲れちゃう。君は指揮者の横に立ちなさい」とおっしゃった。そこから僕は指揮者の横に立つことになり、恐縮というか、緊張感が増したことを覚えています。

ただ「これは大変だ!」と考えてしまうと「緊張」の方に行くので、あまり考えないようにしていました。言葉遊びのようですが「緊張はしなくても緊張感は持つように」。緊張というと、あわあわするとか怖くなる方ですけど、緊張感というと「集中力を持っている」ということです、常に。そちらに意識を持っていこうとしていました。言葉って、一度発すると言い直しがきかないですからね。緊張して硬くなると噛んだりします。だからゆるんでないとだめなんです。楽器もそうかもしれない。音が変わってしまう。リラックスしていないと最高の自分は出せないということです。そういう気持ちでのぞませてもらいました。まあとにかく本当に記憶に残る、これぞ去年の仕事といえるような経験でした。

■まさにおっしゃる通り、花緑師匠の語りとオーケストラの演奏が一体となって作り上げられた素晴らしい舞台だったと思います。そして今年は「音楽物語・ぞうのババール」で語りをご披露いただきます。作品の魅力をどんなところに感じていらっしゃいますか?

もちろん音楽は魅力のひとつだと思いますが、絵本ありきで生まれた作品なので、まずはこの物語と絵に支えられていると思います。この作品では、絵に描かれたババールを少しでも立体的に立ち上げていくために、僕の語りがあると思うんです。

ぞうが人間の世界にきて、すっと共存する。そこに誰も疑問を抱かない。デパートにいても「ぞうがいる!」と一人も言わない(笑)。エレベーターボーイに怒られたりして普通の子供と同じ扱いをされている。まるでスターウォーズみたいな世界ですよね。いろんなものがいても「あそこに宇宙人がいる!」と誰も言わない(笑)。それに「ぞうが車に乗るわけないだろう!」と思うけど、ババールは車で森に帰っていく(笑)。いろんな意味でファンタジックな世界です。でも長年支持されているのは、それだけ魅力があるということ。ひとつには「子供の目線」があると思います。今言ったツッコミは大人の目線。子供の目線だとそれが「あり」だということが、この本の魅力だと思います。子供には子供の世界があるんですよね。

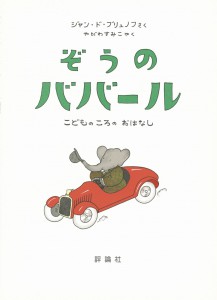

絵本『ぞうのババール』

余談ですけど、最近引っ越しをして高田馬場に近いところに住んでいて、よくバスを利用するんです。この間、一停留所だけ乗ったおばあさんと小学生の女の子がいて、座りながら窓の外の景色を見ていたら、女の子が「おっきいマンションだ、おっきいマンションだ」と言ったんです。せりふみたいに。そうしたらおばあさんが階数を数えだして、10階建てだった。すると女の子が「わあ、おっきい!世界一だね、このマンション!」と言ったんです。これだけの会話なんですけど、10階で世界一…!その子どもの世界観がもうかわいくて(笑)。きっとその子は一軒家か低いマンションに住んでいて、それほど高いマンションは知らなかったんでしょうね。

子供はババールを受け入れているんです。ババールが町へ出たら、何でも察してくれるおばあさんがいて、洋服を買ってくれたと。でも「洋服を着たいというぞうの心」をどうやったら察してあげられるんでしょう?おばあさんは超能力者なのか(笑)?それにババールは、人間と同じ言葉を話していることになっています。そういうことに対して子供は、ツッコミなく次にいける。この作者はよほど子供の心を持ったままでいますよね。僕なんか完全に忘れてしまっている子供の感覚。そういう子どもの心を見事にとらえている。そこにこの本がロングセラーになっている理由があると思います。

今回の演奏会では、その中でもう少し面白くいけるところは面白くしたいと思っています。色々な可能性を考えながら読んで、このままがいいと思えばこのままいくし、ここで一言足すときっと面白いとか、それらしく伝わるんじゃないかとか、絵が引き立つんじゃないかと思うかもしれない。そういう検証をしてみたいと思います。もう一度子供の感覚に戻って、この本を読んでみようと思います。客席で座っている子供たちの感覚になれたらいいなということです。

■落語家である花緑師匠が「ババール」を朗読すると、どんなステージになるだろう?と期待をふくらませている方がたくさんいらっしゃると思います。

落語は「日常の中に笑いがある」ということをやっています。だからちびまるこちゃんとかドラえもんに近いです。いつもの30分の番組だと、その日に起きるちょっとしたことが描かれていて、それでドラえもんに道具を出してもらったり。ちびまるこちゃんもそう。なんでもないこと、例えば発表会があるんだけどどうしようとか。まるちゃんが「寒いよう」と言って、朝起きられなかったり。「おじいちゃんはどうして寒くないの?」とかそんな話。落語も基本的にはそういうところから作られています。日常の中の面白さ。それを落語家は普通の人の倍くらい感じ取って、そこを笑いにしているわけです。だから冒険はあまりないんです。

ババールは冒険ですよね。お母さんが亡くなって、逃げてきたら人間の世界だった。ツッコミたくなるところはあるけど、でもそうではなく、この世界の中でのババールの反応や気持ちを僕がちゃんと感じとって演じられたらいいなと思います。やる人間が不感症で鈍感だと面白くない。ババールが最初に服を着た時、どんな感想を抱いたのか?おばあさんと体操する時にどんなことを思っているのか?そこにババールの感想がちょっと入ったら面白いと思うんです。鏡をみて「ちょっと痩せたな」とか「アキレス腱が伸びた感じがして良かった」とか(笑)。そういうところにユーモアがあったら面白いなと思うんです。それからババールから見たおばあさんの感想があったりね。「近所の人にきいたら、僕がいることでおばあさんの笑顔が増えたみたいだ」とか。世界観を壊さずに、そういうことをちらっと言ったことで次のシーンに行けるのであれば、広がるかなと思うんです。想像する部分を渡せたらいいなと思うんですよね。でも僕の一言が余計なことになる可能性もあるので、気をつけなくちゃいけない。でもそういうのが面白くなっていくと、「そんな見方があるのか!」という発見になるかもしれない。

僕は日常って中立なものだと思っているんです。よく高座でも言いますが、物事には幸も不幸もない。面白さもそう。すごく中立なもの。誰もが面白いと感じることって実はそんなにない。さっきのバスの話もそうで、僕は“世界一のマンションだ”と言った女の子が面白くてしょうがなかったけど、バスの車内で笑っている人はひとりもいなかった。僕だけがその面白さに引っかかった。だからババールをみてどう面白かったかということは、僕が勝手にレッテルをはるということなんです。面白さというのも、実は個人的なことだったりする。作者がこの話をどう面白がっていたのかということを僕なりに発見していくと、広がるんではないかと思います。

ぞうが人間世界に入り、まわりもそれを認める。なぜだろう?というところを、大人の目線ではなく子供の感覚で発見していく。ぞうがいたっていい。ぞうだって洋服着たい。なんでも買ってもらう。「なぜ?」と思うし、自分もこういうおばさん持ちたいな、と思うわけです(笑)。でも子供にとって、親に何かしてもらうことって当たり前だったりする。僕は、大人になるということは「感謝を知る」ことだと思っています。子供の時って感謝がない。だからだんだん愚痴も出る。「なんでお母さんこうしてくれないの?」とか「まずい、食べたくない」と言うのは、「やってもらって当たり前」だからですよね。生まれてきた子どもが「感謝しています」とか「本当に朝からすいません、こんなにやってもらって…」なんて言っていたらおかしい(笑)。だからおばあさんにしてもらうのも当たり前という目線で、子どもは誰も疑問を抱かないと思います。

でもババールは言いますよね、「おばあさんありがとう」と。ここはちょっと教育的だと思うんです。どこで「ありがとう」を教わったのか考えると、おそらく(狩人に)射殺されたお母さん象。これもシュールですよね。人間にお母さんを殺されたのに、ババールは人間にかわいがられる。でも、象のお母さんはババールにお礼を教えていたはずなんです。「ごちそうさまっていうのよ」とか。だから初めて会ったおばあさんに「ありがとう」と言えた。そういう解釈にしないと、さりげなくお礼を言わせるようにしたのかなと思ってしまう。行儀のいい子じゃないですか、ババールって。だから作者が子どもに言わせたかったという作為的なものではなく、お母さんぞうが教えたんだろうと解釈した方が、僕は素敵だと思うんです。「お母さんの言うことをきくのがいい子」というところをくみとってあげた方が素敵かなと。素直ないい子。だからあそこで「ありがとう」と言える。おばあさんもそこを気に入って、いつしか同居するわけです。そして2年がたつ…「2年も!?」と僕なんかはびっくりするわけです(笑)。いとも簡単に書いてある。おばあさんかわいそうですよ。ババールと暮らすことが生きがいになっているだろうに、ババールは帰っちゃうんです、車に乗って森へ。おばあさんの心境はいかばかりか…。ババールのそういうところは子供だと解釈した方がいい。でもババールが「ありがとう」と言ったのは、おばあさんが気に入ったところだと思いたいわけです。それで同居を決意した。「かわいいじゃないの」と。理由があって一人暮らししているパトロンですよね、お金を持っているおばあさん。なぜか知らないけど、捨て猫のように迷っていたババールを気に入った。

ババールのことをうちでしゃべっていたら、かみさんが言うんです。「おばあさんにとってはペットみたいな存在だったんじゃない?」と。でもペットだったら…。家庭教師がつくんですよ、ババールに。ペットに家庭教師はつかない(笑)。人間の子と同じように育てられている。

だから子供のファンタジーをぜったいに変えてはいけないんですが、どこかに大人のツッコミもあっていいと思うんです。そこは僕のさじかげんだと思うので、注意深くつけたり外したりということが出てくると思います。

■その他、花緑師匠ならではの注目ポイントはありますか?

当然落語とは違ったものになると思いますが、「中立なものをどう面白がれるか」という点は落語と同じだと思います。僕自身が普段持っている目線ですよね。これは自分の成長にも関わることです。5年後10年後、いい意味でものを知って年をとって、もっといろいろ感じられるように成長していけば、感じられる部分が増えるという意味でね。それに増えた経験を全部出すのではなく、引き算もできるようになれば、いい演出家にもなれる可能性が出てくる。今は、現時点で感じられる最大限をやりたいと思います。今いちばんやれるババールにせまってみたいなと。

それから、ババールはどんな声なのかというところですね。ぞうだから太い声なのか…でも子どもだから高い声もありえるかもしれない。ぞうだから太いという発想は、ぞうの世界では違うかもしれない。意外とありますよね、大きな人が意外に高い声だったりして(笑)。そして大人になってきたら青年っぽい声になったりして、変化があるかもしれない。そこも一回探りたいと思います。

■ピアノの高橋アキさんとは初共演ですね。公演に向けて抱負をお聞かせいただけますか?

去年の水戸室内管弦楽団とのコラボレーションでは、「自分も楽器だ」という感覚を発見させてもらいました。そして「一流の人の出す音は、一流の人の語りに通ずるものがある」と思っています。だからそれに見合う朗読ができるようにしたいと思います。そのクオリティを出せるように、音に恥じない、つり合いのとれる語りに仕上げたいなと思います。

■9月の本番を楽しみにしております。

はい、僕も楽しみになってきました!

2015年6月23日

聞き手:高巣真樹(水戸芸術館音楽部門)