- 音楽

2015-12-05 更新

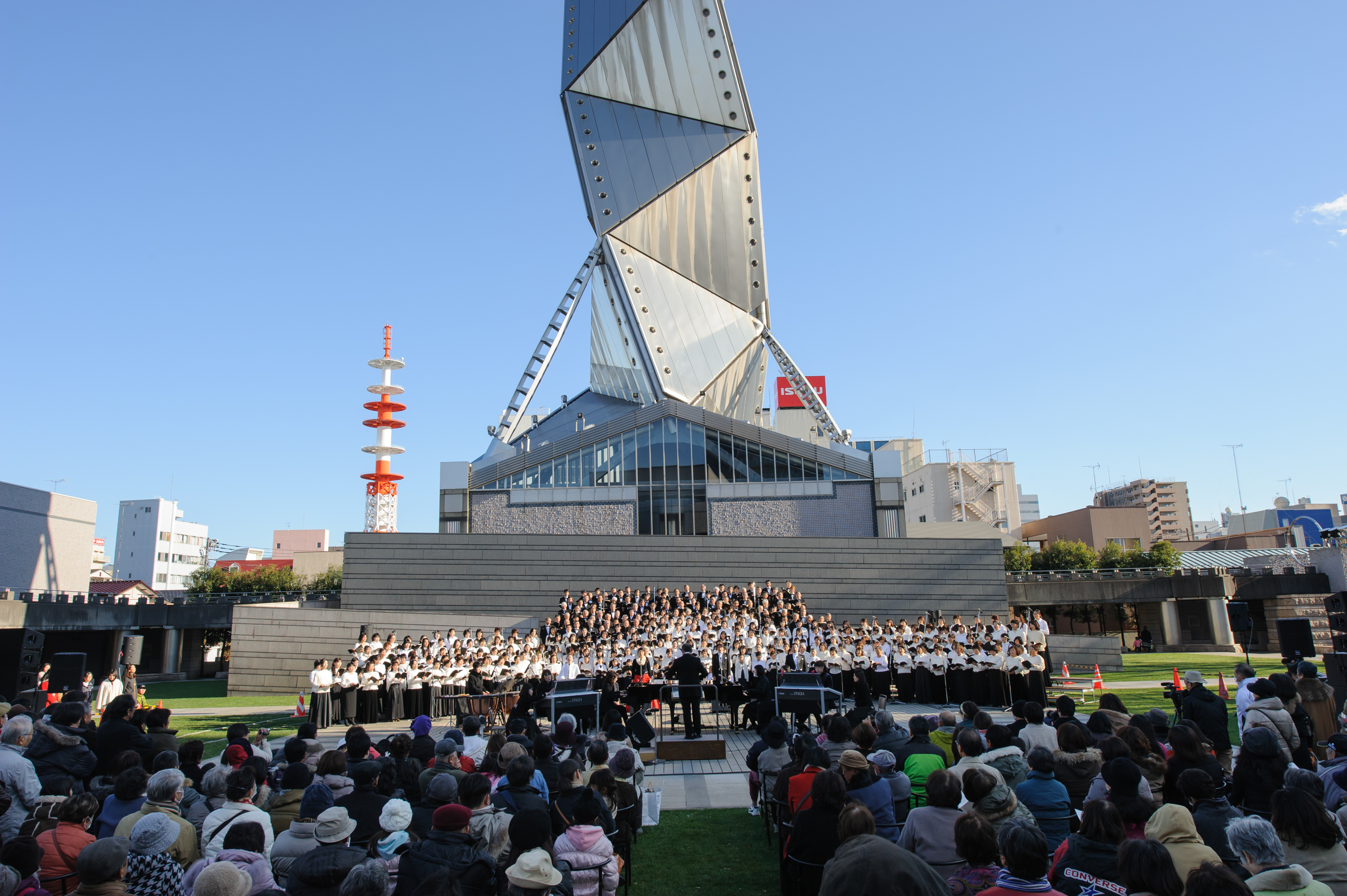

【ATM便り】水戸の街に響け!300人の《第九》2015

茨城新聞で毎月1回掲載していただいている「ATM便り」。12月2日付の記事は、今週末12月6日(日)に開催する「水戸の街に響け!300人の《第九》」に因んだ話題です。

年の瀬といえば、ベートーヴェンの《第九》。

今年1年どのように過ごしてきたか、あるいはどのような出来事があったかなどを振り返りながら、あの“歓喜の歌”に身をまかせるのはとてもいいものです。

勇気を与える歓喜の歌

今年も《第九》の季節が近づいてきました。

ドイツの大作曲家ベートーヴェン(1770~1827)が残した9つの交響曲の最後を飾る《第九》は、第4楽章に独唱と合唱が加わるのがユニークで、1年の最後を高揚した気分で締めくくるにふさわしい祝祭性を持っています。

一方で、この音楽が持つメッセージ性にも注目したいと思います。

今年も私たちの平穏な生活をおびやかす数々の事件や災害が起こりました。大雨による鬼怒川堤防決壊をはじめ、ISによる日本人拘束事件、箱根での火山活動活発化、パリでの同時多発テロなど…。このようなニュースに接するたび、暗澹たる気持ちに襲われます。

音楽は、非常時にも、人々の心を勇気づける力を持っていると信じてやみませんが、ベートーヴェンの《第九》は、そのもっとも力強い音楽のひとつに数えられるでしょう。

「喜びにみちた調べにともに声を合わせよう」、「抱き合え、幾百万の人びとよ」と呼びかけるシラーの詩『歓喜に寄す』にベートーヴェンが音楽を付けた《第九》は、人類の理想的なあり方を高らかに歌い上げています。

水戸芸術館が毎年開催している「水戸の街に響け!300人の《第九》」において、この大切なメッセージを聴衆に伝える大役を果たすのは、市民を中心とした合唱団です。今年も3歳の男の子から90歳の男性まで、300人を超える大合唱団が編成され、12月6日の本番に向け、目下練習に励んでいます。

親子連れの方、音楽好きの高校生、サラリーマン、主婦、定年後のご夫婦など、参加者の顔触れはさまざま。この参加者層の多様さは、水戸芸術館の《第九》の大きな特長になっています。市民一人一人がそれぞれの立場から、切実な思いを込めてベートーヴェンの音楽に立ち向かうからこそ、水戸芸術館の《第九》は独自の説得力を生み出しているのだろうと思います。プロの合唱団の《第九》とは一味違う、水戸芸術館の《第九》ならではの歌声の厚みと迫力に、どうぞご期待ください。

(水戸芸術館音楽部門主任学芸員・関根哲也)