- 音楽

2021-09-16 更新

【インタビュー】水戸芸術館のパイプオルガンができるまで① 張り切って引き受けた一世一代の仕事(マナオルゲルバウ代表・松崎譲二さん)

Photo: Jun Tazawa

水戸芸術館のエントランスホールに一歩足を踏み入れる―――するとそこに、天窓から降り注ぐ光を浴びて、柔らかく輝く楽器がある。それが、水戸芸術館に設置されたパイプオルガンだ。パイプの数は3,283本あり、日本人が制作したオルガンとしては国内で最大級の規模を誇る。1990年の開館以来、国内外の第一線で活躍するオルガニストから地元の子どもたちまで、数多くの方に親しまれてきた。

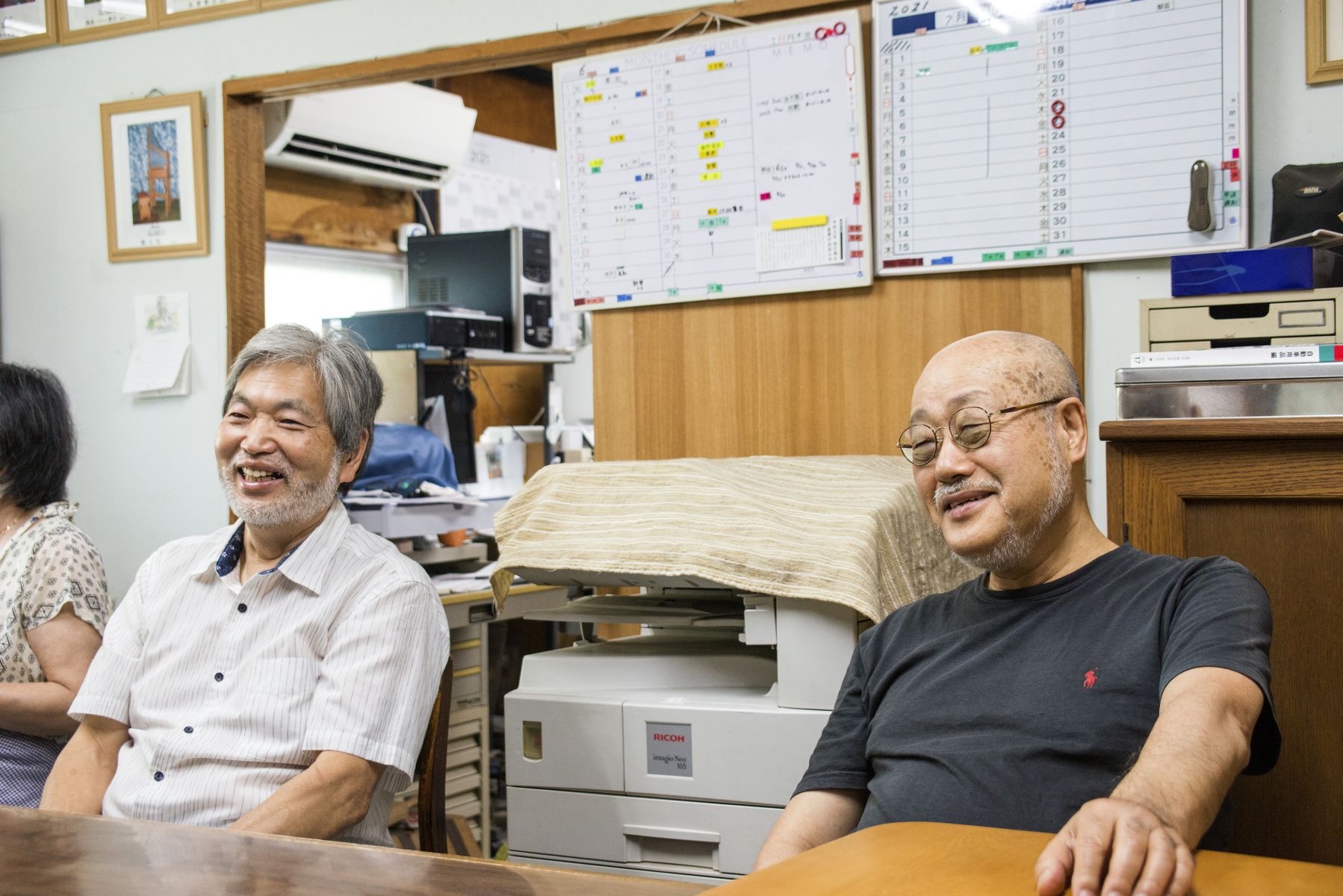

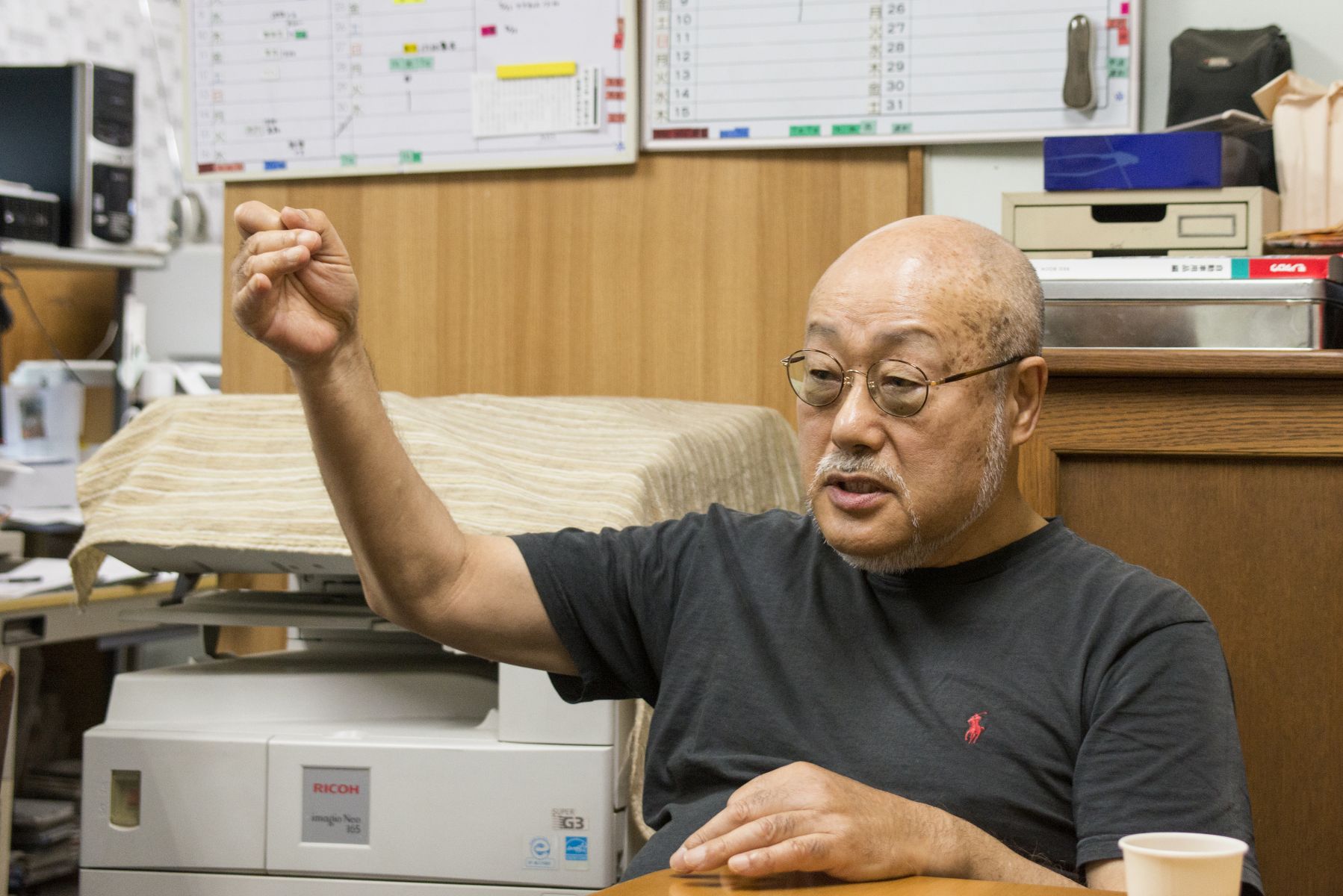

このオルガンを制作したのが、オルゲルバウマイスター(オルガン制作の親方[ドイツの資格取得者])の松崎譲二さんと中里威さん。今回は、改めてこの楽器のルーツを辿るべく、お二人が代表を務めるマナオルゲルバウ(東京都町田市)の工房を訪ね、ヨーロッパでの修業時代やこのオルガンの誕生秘話についてお話を伺った。

インタビュー第1回に登場するのは、松崎譲二さん。海外旅行が今ほど一般的ではなかった時代に、「オルガン造りを学びたい」という夢を抱いてヨーロッパへ渡り、ルクセンブルクやドイツでの修業を経て、水戸芸術館のパイプオルガンを制作するまでの、あくなき挑戦の物語を伺った。

取材・文=高巣真樹 写真=山崎宏之

左・中里威さん、右・松崎譲二さん

<目次>

オルガンを造るという夢を片手に

松崎:私は、社会に出るまではオルガンなんて見たこともありませんでした。工業高校を出て洗剤会社に就職したものの、機械ばかり見るのが嫌でね。中学生のときからクラリネットを吹いていて音楽が好きだったから、音楽関係の仕事をしたかったんです。たまたま知り合いが松尾楽器商会で働いていて様々な楽器を輸入していたので、私もそこの営業マンになりました。そこでパイプオルガンも輸入していました。1969年にカール・リヒターが初来日した時、ミュンヘン・バッハ管弦楽団との公演でヴァルカー社製のポジティフオルガンが使われることになり、オルガンビルダーの望月廣幸さんによる組み立てに私も携わったんです。その後も代々木教会や東京神学大学などでオルガン制作に関わるうちに、営業より面白そうだと思うようになりました。そこで先代の社長に相談したら「オルガン屋は日本にほとんどいないから、オルガン輸入元のボッシュ社の社長に聞いてみる」と言って手紙を書いてくれました。すると「そういう人がいるなら快く受け入れます」という返事が来たので会社を辞めました。

ドイツに渡ったのは1970年、大阪万博の年です。飛行機は高価で乗れなかった時代だから、横浜の大桟橋から船でナホトカに行き、列車でハバロフスクへ。さらに飛行機でモスクワに飛び、そこからパリ行きの汽車に乗り、ドイツに行きました。海外旅行する人なんてほとんどいなかった時代に片道切符でね。その2年後、松尾楽器の社長からNHKホールでのオルガン設置を手伝うように言われて一度帰国し、搬入・組み立て・整音と、9か月全ての工程に付き合いました。その後ドイツに戻って、一人前になるために、中断していた職人訓練を継続し、1974年にオルガン職人資格を取りました。

ルクセンブルクとドイツでの職人生活

松崎:休みのたびにヨーロッパ各地のオルガンを見て歩くうちに、フランスのアルザス風オルガンに憧れて、就職するならルクセンブルクの工房だと決めました。ルクセンブルクにはベルギーやフランス由来のオルガン文化があるのです。それで日本から来た妻と一緒に1974年に移住し、古い楽器の修復や新しい楽器の製作に携わりました。5年住んだうち、78年1月から半年間はドイツのオルゲルバウマイスターの学校に通いました。当時のヨーロッパではマイスターの資格がないと工房を作ったり会社を継げなかったんです。それで資格を取得しました。

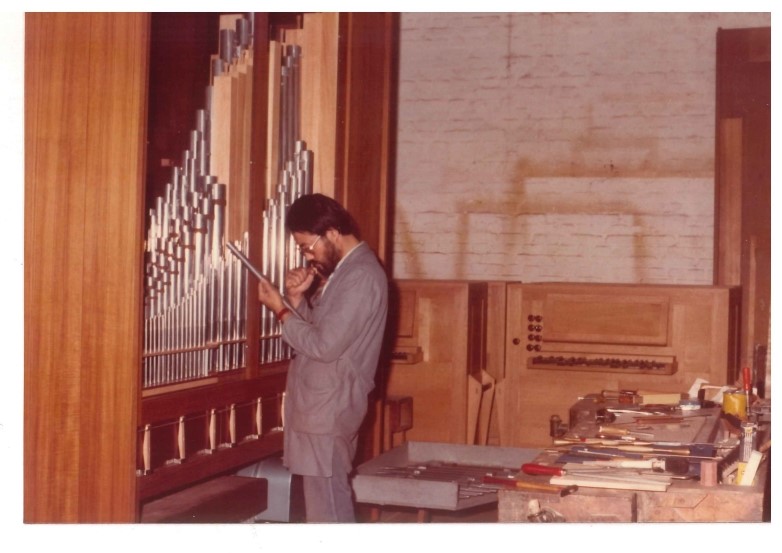

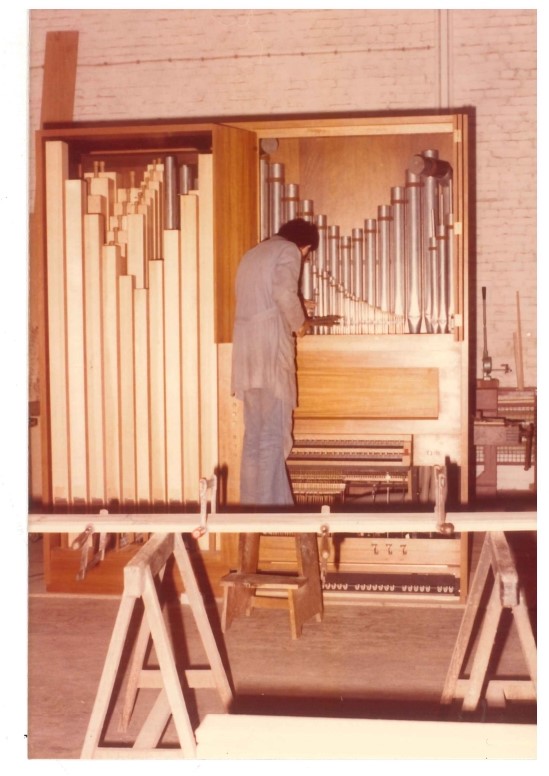

ルクセンブルクの工房にて、1978年(本人提供写真)

その次は北ドイツへ。北ドイツには独特のオルガン文化があり、シュニットガー・オルガンみたいに、ブクステフーデの音楽でよく使われるようなきりっとした音色に憧れたんです。それに私は整音が好きだったので、それができる会社を探して、ハンブルクの北のキールにあるパーシェン社に入りました。そこで3年働いて、1982年に家族と帰国しました。

1980年代半ばの日本といえば、地方にコンサートホールがどんどん造られ、自治体が競うように大きなオルガンを設置した時期。嘱託として再入社した松尾楽器にも、武蔵野市民文化会館、洗足学園音楽大学、福島市音楽堂などで同時にオルガンを組み立てるくらい沢山仕事がありました。私は福島のオルガンを任されたので、デンマーク人のビルダーとオルガンを組み立てました。あとは関西の仕事も多かったです。久保田清二先生という大阪の相愛大学教授とドイツで知り合ったんですが、帰国しても食べていけるか心配だったとき、「大丈夫だよ、何か仕事はあるから」と言ってくれました。その人がカトリック玉造教会(大阪)のオルガンのオーバーホールや、京都の教会にパーシェン社のオルガンを輸入して組み立てる仕事を紹介してくださったんです。

マナオルゲルバウの原点

松崎:そうするうちに、東京芸術大学の旧奏楽堂が老朽化で移設される計画が持ち上がりました。建物自体を明治村に移す案もありましたが、更地にして新しいホールを建てるのには卒業生たちが大反対。作曲家の黛敏郎さんや芥川也寸志さん、團伊玖磨さんらが「奏楽堂は日本の音楽界の先輩たちの血と汗の結晶だ」と訴えた。そうしたら台東区長が上野公園の法律を改正し、文化財として移築することに。そのうちに、内部にあるオルガンにも歴史的価値があるからきちんと弾ける形に修復しようという話になり、その仕事を依頼されたんです。でも一人で対応できる仕事ではなかったので、1982年夏に帰国していた中里と、1985年にマナオルゲルバウという会社を設立しました。私は千葉生まれ。7人兄弟の末っ子で、千葉にいる必要はありませんでしたので、中里の出身である町田で会社を作ったんです。解体したオルガンの部品を全て修復し、上野へ持っていくという2年がかりの旧奏楽堂オルガン修復が、マナオルゲルバウの最初の仕事、原点です。

当時のオルガン制作者でいうと、須藤宏さんが横須賀に、草刈徹夫さんが山梨の小淵沢に、僕が日本にいた頃から活躍されていた辻宏さんが岐阜に工房を持っていました。マナオルゲルバウも、旧奏楽堂の仕事を通じて色々とつながりができ、大阪の北浜カトリック教会や桜美林学園からオルガン制作の依頼をいただいたのです。

マナオルゲルバウ工房にて

建築家・磯崎新氏からの抜擢

松崎:水戸芸術館から依頼を頂いたときは、まだ実績が限られていたのでとても驚きました。水戸芸術館の建物を設計した磯崎新先生が、「私も若い頃は仕事が全然なくて苦労した。日本人でオルガンを作っている人がいるなら、任せてみてもいいんじゃないか」と提案してくださったそうです。磯崎先生と同じくオルガン選定委員の一人で、日本人として初めて建築音響設計事務所を立ち上げた永田穂先生も陰で僕らを応援してくださって、「日本人制作のオルガン、面白いんじゃないか」と。とても光栄に思いましたし、一世一代の仕事だと思って張り切って引き受けました。

息子の松崎浩さん(左)もルクセンブルクで修業し、現在マナオルゲルバウの一員として働いている

◎インタビュー第2回「画家の兄との欧州旅行をきっかけに…オルゲルバウマイスターへの道」は こちら

◎インタビュー第3回「誕生、そして市民に愛されるオルガンへ」は こちら