- 音楽

2021-09-20 更新

【インタビュー】水戸芸術館のパイプオルガンができるまで③誕生、そして市民に愛されるオルガンへ(マナオルゲルバウ代表 :松崎譲二さん、中里威さん)

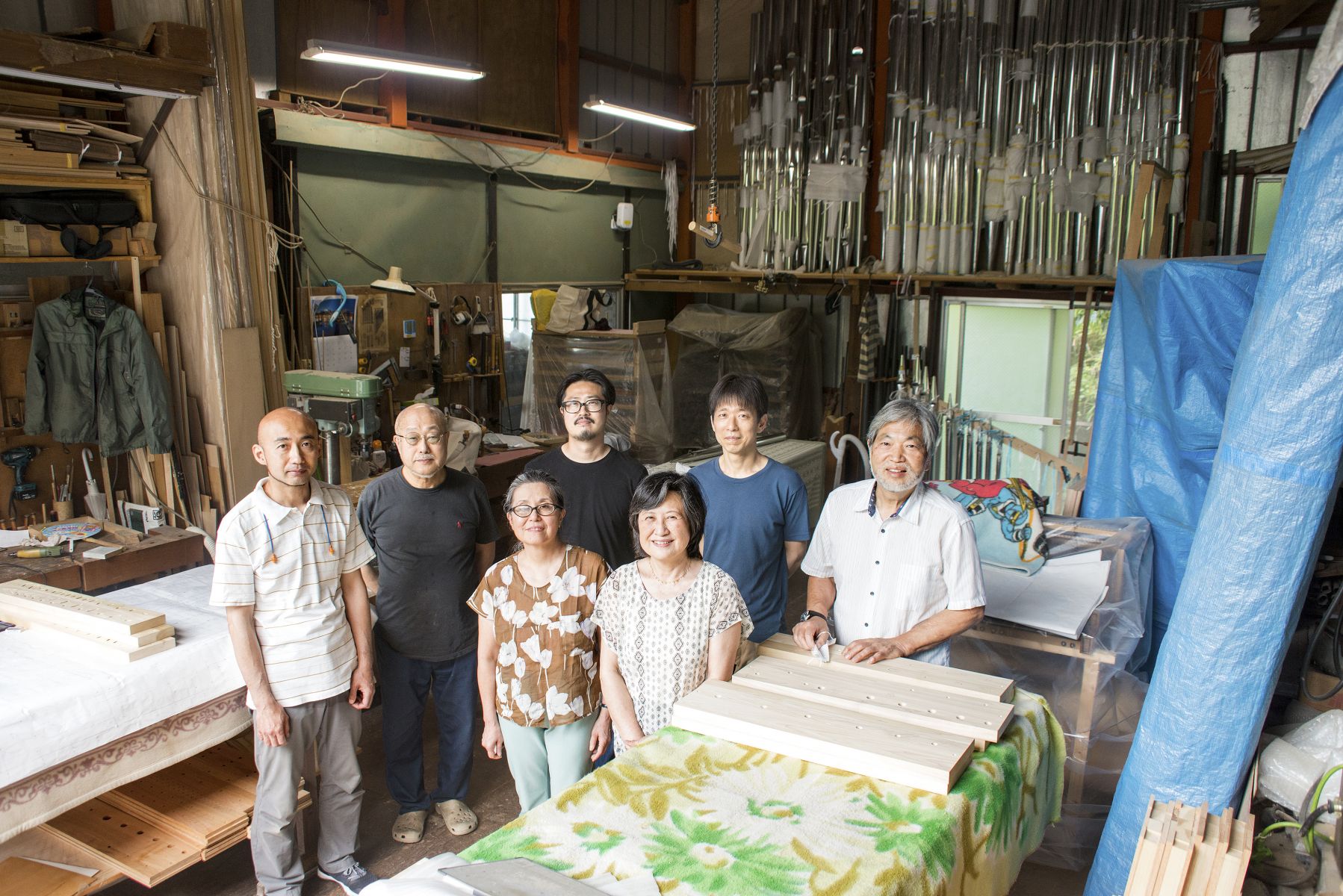

松崎譲二さんと中里威さんが代表を務める、現在のマナオルゲルバウ

水戸芸術館のパイプオルガンの誕生秘話を探るべく、オルゲルバウマイスターの松崎譲二さんと中里威さんを訪ねておこなったインタビュー。最終回の今回は、水戸芸術館のオルガン創設時のエピソードや、東日本大震災後の修繕作業についてのお話をお届けします。当館のオルガンがどのように誕生したのか、そしてその後たくさんの人たちに育てられ、親しまれてきた歴史を、貴重な写真とともにご紹介します。

取材・文=高巣真樹 写真=山崎宏之

<目次>

ほこりと雨と騒音の中で

中里:水戸のオルガンを組み立てるときは、建物が工事中でした。本当は建物が出来上がってからオルガンを入れることになっていたのですが、建築が遅れに遅れて。オルガン組み立て中に、エントランスをトラックが走っているような状況でした。雨が降ると大変で、屋根のつなぎ目から雨水が滝のように漏れてくるから雨の後は床の水はけから。そんな中での作業でした。今はほとんどのオルガンは工房で一度組み立ててから、ばらして現地に運ぶんですが、水戸のオルガンは大きくて、工房で仮組みできなかったから、現場で初めて組み立てたんです。ほこりと雨と騒音の中でね。整音するときもそこら中で工事していましたよね。〔註:整音…音色や音量、発音の調整を行う作業〕

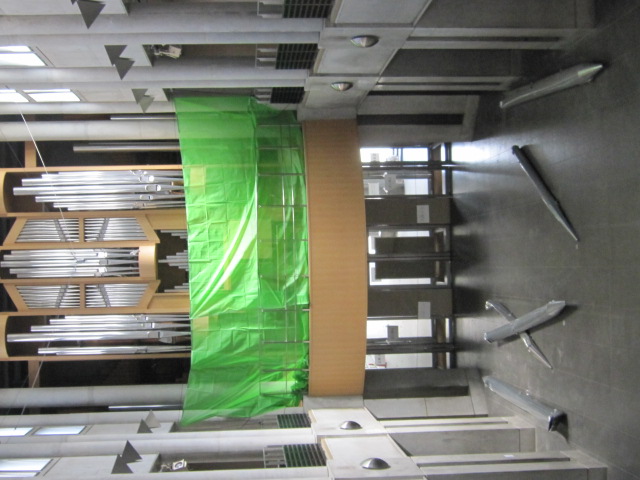

1989年、建設中の館内で行われたパイプオルガン組み立て作業(写真提供:マナオルゲルバウ)

松崎:整音作業というのは、外国人のオルガンビルダーなら「整音するときは人を入れるな、人がいるなら俺たち帰る」と言うくらい繊細な仕事です。それなのにスタッフが見学者を案内したりして、一日中近くでぺちゃくちゃしゃべっている。何回も「静かにしてください」と言ってるのに(苦笑)。静寂がなくて苦労しました。制作は全部で半年間、水戸に泊まり込みで作業しました。

中里:吉田光男さん(水戸市芸術振興財団副理事長)の会社の古い家を使わせていただいたんです。手入れして庭もきれいにしてくださって。でも下見のときは電気が通っていたのに、いざ行ったら電気が切れていて、夜到着したから真っ暗。隣のガソリンスタンドからリールで電気をもらったのが滞在初日の思い出です。でも、あの家を使わせてもらって助かりました。

水戸のオルガン制作で心がけたこと

中里:エントランスホールの丸い柱をイメージしながら、伸びていく感じのデザインを考えました。ケースの材質は磯崎さんの指定でホワイトオーク。色もほんのり白みをかけて塗装しました。磯崎さんは、ヨーロッパの教会のように左右対称に柱を建てていたんですが、僕は「オルガンを設置する時点で左右対称ではなくなるし、オルガンの一番近くの柱は取り除いてほしい」と言ったんです。両脇のペダルのパイプが隠れてしまいますから。でも構造上の理由から、それは認められませんでした。

松崎:でも基本的には自由にやらせてもらいました。

中里:今から思うと、よく設計したなと思います。当時、図面は全て手書き。オルガンを設計するときは、その空間の内部をみて、何かモチーフがあるかを見て考えます。違和感がないようにしたいのです。モダンな建物の中にクラシカルなものを入れたくはないですから。

水戸芸術館のパイプオルガン(撮影:田澤純)

松崎:あと水戸のオルガンには、贅沢なパイプをたくさん入れています。よく響く空間だし、いろんな方が弾くだろうと思って。私はずっとフランスのオルガンに関わってきたし、フランスのオルガンってすごくいいでしょう?だからフランスの古典もドイツのバロックも弾けるようにパイプの種類を考えました。あと、この規模の楽器にはもったいないくらい、16フィートのプリンシパルというストップ(音栓)を手鍵盤にもペダル鍵盤にも入れました。普通は付けない、お金も手間もかかるから。でも私はプリンシパルが好きでね。マナのオルガンは、小さな楽器にもよく8フィートのプリンシパルを入れるんです。普通のヨーロッパのオルガンビルダーなら、10とか12ストップある楽器に8フィートのプリンシパルは付けない。でも私はたった5~6ストップの楽器でも、それを第1鍵盤につけます。そうすることで、いい演奏ができると思うんです。水戸では思い切って奮発しました。

楽器の内部には3,283本のパイプがあり、錫と鉛の合金製や木製のものなど、素材も形も実に多彩(撮影・田澤純)

中里:海外のオルガニストが来て演奏すると、必ず楽器を褒めてくださいますよね。

松崎:有名なマリー・クレール・アランとかね。フランス人のジャン・ギューは、「お前のところのオルガンをフランスに輸出する気はあるか?」と言って、コンサートをやるのに最高だとおっしゃってくださいました。どういう音色を組み込むかも、オルガンビルダーの腕の見せ所。パイプの選び方や設計、太さや形を考えて、最終的にはどう整音するかが非常に大事です。またオルガンを知り尽くしている演奏者なら、楽器を1時間弾けばその楽器の特徴を見極めて、面白い組み合わせで音色を選びますね。私がこう使ってほしいと思ったようなことをどんどんやってくれたりすると嬉しいです。

中里:パイプはこちらで設計図を書いて、ドイツのパイプ屋さんに作ってもらいました。16フィートのパイプは大きいので、ドイツから届いたのを開梱せずに水戸に運びました。

松崎:向こうにはパイプ作り専門の会社がたくさんあるので、材料や寸法を伝えて作ってもらったんです。こちらのスタイルにマッチするように。その匙加減が結構難しいんです。設置場所によって何もかも違いますから。

楽器は使ってこそ価値がある

松崎:マナオルゲルバウが造ったオルガンは全部で65台ありますが、一番大きいのは水戸のオルガンです。こんな規模のオルガンを造れて本当に幸せでした。造っているときは大変でしたが、完成後はすごく達成感がありました。それに水戸ではよく使ってくれていますしね。

中里:楽器は使ってこそ価値がありますよね。

.jpg)

松崎譲二さん

中里威さん

松崎:プロムナード・コンサートは開館以来、定期的にやっているし、幼児のためのオルガン見学会もすごくいいですよね。室住素子さんがやっている市民のためのオルガン講座も、もっとやってもいいと思うくらい。とにかく日本で一番使われている楽器じゃないかな。子供でもさわれるのがいいよね。

幼児のためのパイプオルガン見学会(写真奥:2003年から講師を務めるオルガニストの浅井美紀さん)

例年約1,400人もの市内の幼児が参加。オルガンに触れたり一緒に歌ったりと、様々な角度からオルガンに親しめる。

市民のためのオルガン講座では、当館音楽部門の元主任学芸員でもある室住素子さんが講師を務める。実技レッスンコースと一回体験コースがあり、受講生の個性に合わせたレッスンが毎年人気(撮影・田澤純)

毎年3月に開催している発表会。2020年度は初級コース4名、中級コース3名が練習の成果を披露した(撮影・田澤純)

松崎:室住さんが昔、「子供に触らせたいのだけど、壊れたらどうしましょう?」と聞いてきたけど、壊れたら直せばいい。他のホールではなかなかさわらせないでしょう?僕もヨーロッパの教会では、オルガンを弾かせてもらいます。たいてい「日本人のオルガン屋か。じゃあ寄付金5フランで2時間弾いていい」と、快く貸してくれます。

水戸芸術館のエントランスは開かれた空間だから、もっと色々やってみてもいいよね。プロムナード・コンサートも昔は毎週土日にやっていましたね。藝大のオルガン科の学生もここでは一晩中弾き放題だし、ロマン派の曲なんか喜んで練習していますよね。あのオルガンなら何時間でも練習できる。

1990年の開館当初より現在まで、1500回以上開催しているパイプオルガン・プロムナード・コンサート(撮影・水戸芸術館)

東日本大震災後の修復作業

中里:東日本大震災のときは、まさか大きなパイプが落下するとは思いませんでした。やはり震源地が近かったですからね。

松崎:元々パイプは、背中にフックを作って、釘みたいな太い鉄棒で支えていたんです。でもその鉄棒が曲がって落ちてしまった。大きなパイプは2本で支えていたにも関わらず、へしおられて倒れていた。今でも床に落下時の傷がついてます。怪我人が出なくて本当によかったです。

東日本大震災直後のオルガン(撮影・水戸芸術館)

中里:地震の前に楽器をオーバーホール〔註:一度解体して点検・清掃・組み立てを行う大掛かりな楽器のメンテナンス〕する計画があったのですが、それをやる前でよかったです。おかげでオーバーホールをやりながら修復作業ができました。

松崎:あのときは、オルガンの内部がぐちゃぐちゃになっていたので、パイプを全部取り出したんです。使えないものは新規に取り換えました。普通は修理したら使えるけど、あまりにひどくて大変でしたね。パイプを全部抜いて、棚に並べて修理しました。

修繕作業の様子(撮影・水戸芸術館)

修繕工事中に、一般の方を対象にした見学ツアーも開催。一番右で説明しているのが中里威さん(撮影・水戸芸術館)

この見学ツアーには、中里さんの息子の聡さん(オルガンビルダー)もゲスト参加

松崎:でもあのオーバーホールを経て、楽器としてはさらに音が良くなったんじゃないかな。最初に作ったときよりも自分がやりたいようにできたから、私としては前よりも音が熟したように感じています。

市民に愛されているオルガン

松崎:とても印象に残っているのは、2012年春、修復後に行われたパイプオルガン復活記念コンサート。あんなにエントランスに人がいるところは見たことがありません。約1,800人集まったと聞いています。

2012年4月1日に行われた「パイプオルガン復活記念コンサート」。1階にも2階にも、たくさんの方がつめかけてくださった(撮影・水戸芸術館)

松崎:後ろからオルガンのところに行こうとしたら、人がたくさん集まっていて行けないほど、後ろや階段にまで人がいました。だから当然残響は少なかったけど、浅井美紀さんもしっかり弾いてくれたし、「このオルガンは市民に愛されてるな」とすごく思いましたね。あんなオルガンは他にないんじゃないかな。

.jpg)

左・中里威さん、右・松崎譲二さん

2021年6月15日(火)

マナオルゲルバウ(東京都町田市)にて

◎インタビュー第1回「張り切って引き受けた一世一代の仕事」は こちら

◎インタビュー第2回「画家の兄との欧州旅行をきっかけに…オルゲルバウマイスターへの道」は こちら