- 音楽

2016-01-12 更新

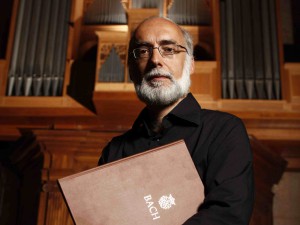

バッハのオルガンの響きが、ギエルミの手で私たちの前に

イタリアを代表するオルガニスト、ロレンツォ・ギエルミ。彼の演奏は、聴く人に新鮮な印象を与えずにはおかない、独特な魅力を放っています。

ユニークな音色の組み合わせ、自在に加えられる旋律装飾、そして何より、引き締まったテンポとキレのあるパッセージには、一聴して忘れがたいインパクトがあります。

2月3日、水戸芸術館のエントランスホールで、ギエルミが弾くオルガンを、ぜひ生で味わっていただければと思います。

「ロレンツォ・ギエルミ オルガン・リサイタル」の詳細はこちらをご覧ください。チケット好評発売中!

→ /hall/lineup/article_1309.html

もし、ギエルミの名前を聞いたことがなかった方も、バロック音楽に関心をお持ちでしたら、イタリアの古楽演奏集団「イル・ジャルディーノ・アルモニコ」(IGA)をご存知の方はいらっしゃるかもしれません(もしご存知なければお聴きになる価値ありです。面白いですよ!)。

リコーダー奏者のジョヴァンニ・アントニーニが指揮と音楽監督を務め、個性派ヴァイオリニストとして有名なエンリコ・オノフリがコンサートマスターを務めていたこともあるこのアンサンブルは、激しく鋭いリズム感と、芝居気たっぷりの自由な即興性によって、特にヴィヴァルディの演奏でセンセーションを巻き起こしました。

ギエルミはIGAが結成された1985年から91年まで、通奏低音奏者としてこのグループに所属し、その草創期を支えた一人でした。

それゆえでしょうか。IGA の音楽性は、ギエルミのオルガン独奏にも通じているように思われます。

オール・バッハ・プログラムでお贈りする今回のギエルミのリサイタルでは、バッハがオルガン用に編曲したイタリア・バロックの協奏曲が、プログラムの中核に据えられました。

原曲はヴィヴァルディとマルチェッロ。ギエルミが IGA 時代から通暁している作曲家たちの作品です。

バッハは、当時隆盛を誇っていたイタリアの音楽様式を学ぶために、これらの作品の編曲を手掛けたと言われています。

それは、単にオルガン用に楽譜を書き直すというだけの意味にとどまらず、オーケストラで演奏される原曲を一人で弾けるように直すことで、実際に弾きながらイタリアの音楽様式を血肉化しようとしたのだと推察されます。

バッハの弟子が記したバッハの伝記によると、バッハは、とりわけヴィヴァルディ作品の編曲を通じて、楽想の展開や対比の方法、効果的な転調の用い方を学んだとされており、これらの編曲を終えてからバッハは、ヴィヴァルディの音楽性を十全に表現できるようにオルガンを猛練習したと書かれています。

バッハはどのようなオルガニストだったのでしょうか。

資料を調べると、バッハのオルガン演奏のいくつかの特徴が浮かび上がってきます。

まず、バッハはオルガンの音色の組み合わせ方が巧みで、オルガンがとてもよく響いたと言います。

そして、バッハは速弾きが得意で、特に足鍵盤の技術に秀でていたとされています。バッハの演奏を聴いた人々の感想のなかには、「目にもとまらぬ早業」、「驚くべき速力」といった感嘆の言葉がしばしば登場しているのです。

Photo by Sergio Caminata

記録に残されたバッハのオルガン演奏。その特徴は、こうしてみると、まさにギエルミの演奏の特徴と共通していることに気付かされます。

イタリア音楽から多くを学んだバッハのオルガン演奏。その響きが、ギエルミの手によって、私たちの前に再び現れるのです。

リサイタルにどうぞご期待ください。

(『vivo』2016年1+2月号より)