2025-03-28 更新

水戸芸術館現代美術センターよみものアーカイブ#2-3 「session!」座談会 中編

「2019年、『全盲の美術鑑賞者』白鳥建二、本格始動。」

session!ナビゲーター白鳥建二さん、当センターで長年担当してきたスタッフ・森山に加え、session!草創期を知るゲスト・太田好泰さんをお迎えして、いろんな角度からsession!について語りました。前・中・後編に分け、ご紹介します。

2019年から全盲の美術鑑賞者として本格的に活動を始めた白鳥さん。独特のクールな佇まいの中に潜む、楽しむことへのあくなき探求心と人への熱い関心が、2人との話の中で明確な姿を見せます。

2019年は、ターニングポイントなのか?

左から森山・太田さん・白鳥さん・笠井さん(編集協力)・中川、座談会の様子、2024年

──2019年から特に意識して美術鑑賞に向き合うようになったそうですね?

森山:それまでやっていたマッサージ師を辞めてね。美術鑑賞が本業になりましたね。

「しらとりマッサージ」のショップカード(表面と内面)、デザインは飲み仲間の横山さおりさん(デザイナー)

──本業だったマッサージ店を辞めることになったのは、美術鑑賞者としての活動が忙しくなったからなんですか?

白鳥:いや、そうじゃなくて、一つはそのマッサージ屋さんをやっていたビルが、水戸市民会館建設の再開発が理由で取り壊されることになって、移転か閉店かを選ぶことになったから。そりゃ、閉店でしょうと。美術館関係のことをもっとやってみたらっていろいろな人から言われていたこともあって…。

森山:店を閉めたころ、ちょうど水戸芸は「アートセンターをひらく2019」(2019年3月〜5月に当センターで開催した展覧会タイトル。https://www.arttowermito.or.jp/gallery/lineup/article_5017.html)のときで、さまざまなアクセスプログラムが展開できるタイミングだったので「白鳥さん、マッサージ屋をここでやったらいいんじゃない?」って誘いました。「しらとりマッサージ分室」として。

──本当にやったんですか?

白鳥:やった、やった。ちょっと割安で20分1000円で。

太田:安いね(笑)。

「アートセンターをひらく2019」での「しらとりマッサージ分室」、2019年、※1

「アートセンターをひらく2019」での「しらとりマッサージ分室」、2019年、※1森山:白鳥さんと話したいという関係者の方は、話すだけでもいいし、マッサージを受けるのもいい設定。有緒さん(「目の見えない白鳥さんとアートを見にいく」著者の川内有緒さん)もそのときに多分、来てくださって。

白鳥:有緒さんと会ったのは、そのときが2回目か3回目だったかな。2019年は、他の美術館でも鑑賞会をやることになったし、あっちこっちで結構活動していたんです。で、結局自分はどういうワークショップ、どういう鑑賞会をしたいのかなとかいろいろまじめに考えるようになって。そこから、またちょっと面白くなってきています。それは今も進行中。

太田:それは良かった。

──前よりも今の方がより面白く、楽しくなっているってことですよね?

白鳥:もちろんそうですよ(笑)。最近は美術関係の仕事が結構中心になって…。

森山:忙しいですよね。ここ数年はね。引っ張りだこで。

太田:今は何の肩書が一番、しっくりきますか? 鑑賞者だけじゃなくて、写真家もしているもんね?

森山:写真家のときは、カタカナ?

白鳥:ひらがな、ひらがな。

太田:ひらがなで「しらとりけんじ」?

白鳥:あんまり意味ないんですけど(笑)

森山:カフェに、(白鳥さんが写真家として出した)カレンダーも飾ってます。

白鳥さんの写真カレンダー(中央、2024年12月分)

白鳥さんの写真カレンダー(中央、2024年12月分)──白鳥さんが鑑賞者としての活動を本業にしたり、他の地域でもワークショップをやったりすることによって、何かsession!自体にフィードバックされるものはありますか?

白鳥:あるよね、きっとね。そうだね…例えばですね、鑑賞会をやって、そこでは話が盛り上がって楽しいわけですよ。盛り上がると楽しくて、充実感もある。一方で、しゃべる人が少なくて、会話があんまり盛り上がらないときはどうなのかっていうと、それでも良いときがあるんですよ。前から、言葉として出るまで待つのもいいなって思ってはいたんだけど、そのことをちゃんと実感したのは2019年以降ですね。だから、最近はもう鑑賞会を始める前に、喋った方がわかりやすいんだけど、無理やり喋らなくてもいいっていう話はしています。

太田:(冊子を手に取り)でも、この『百聞は一見をしのぐ!?』のときも、「沈黙は金」って、もう既に言ってるんだよね。喋ることを焦らないで、黙っている様子も実は僕は楽しんでいますよってね。肩に力いれなくてもいいよっていうことを、2004年には言っているわけですよ。

白鳥:ということは、僕はやっぱりあんまり変わってないんだよね、基本。

太田:そうそう、2019年に発見しましたみたいに言ってるけど、ずっと変わらないと思います。

『百聞は一見をしのぐ!?』内「沈黙は金」掲載部分

『百聞は一見をしのぐ!?』内「沈黙は金」掲載部分session!の中だけでなく、白鳥さんの興味の先は

森山:白鳥さんらしい面白いエピソードがひとつあって、最近サイン会が開かれるんですね、講演会の後とかに。でも、白鳥さんは自分ではサインはしなくて、そこに居合わせたスタッフとかが代筆のサインをするんです。サインを待つ長蛇の列ができ、代わりに書く人がパパっと書いていく…記念にはなりますけど…。

太田:不謹慎にもほどがありますよね(笑)。

白鳥:適当だよね(笑)。

太田:本当にひどいね(笑)。やっぱり変わっていないんですよ。本質が。

白鳥:いや、だってさ。なんか、いかにもなことはしたくないじゃん。フリーハンドで書くとかさ、ハンコとかさ。

森山:並んでいる人は複雑な顔して…代筆ってわかって並んでいるんだけど、「もらっておいた方がいいな…」っていう感じで。

太田:いりませんって人はいないんですか?

森山:しょうがないから写真を撮ってくださいと。

白鳥:そうそうそう。最後の証明として写真を撮って…。

森山:ちょっと有名人扱いな感じの人もいるよね。

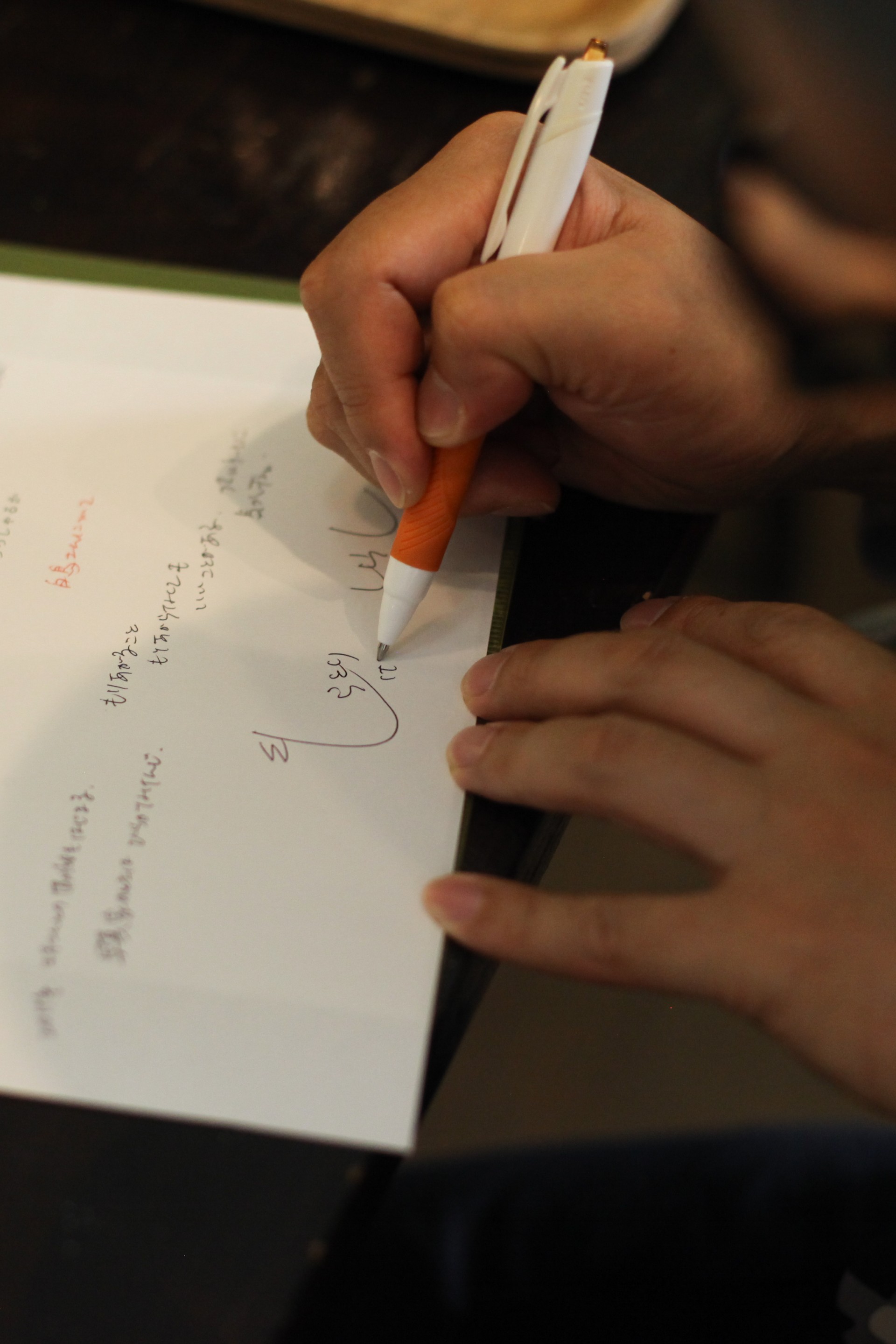

代筆サイン(中川バージョン)をする様子、2024年

──実際、有名人ですよね、書籍やドキュメンタリー映画の主人公なんですから。そのあたり、有名になって何か良いことはありましたか?

白鳥:有名になって? それはすごくありますよ。いろんなところに行けるし。

太田:確かにね。

白鳥:たまにびっくりするギャラが来て(笑)

森山:やだやだ(苦笑)

太田:そんな人になっちゃったんだ(苦笑)

──話を戻します(笑)。session!を続ける中で何か強く印象に残っていることはありますか?

白鳥:session!はね、結構、実験が多いんですよね。コロナのときにギャラリー内では喋るなっていうことになって、外でやろうと思って、みんなに展示を見てきてもらって、その話を外でするという形をとったんですね。これ、あんまりうまくいかなかった。

森山:外にある作品は一緒にみたけどね。

白鳥:それを2年間にわたって、2回やったんだけど、1年目、見た記憶だけで話すのは、結構難易度が高くて、思ったほどじゃなかった。で、次の年は、一度みんなで話をして、どの作品を見るかを決めておいて、その作品を館内に見に行く時間を作って、また戻ってきてもらってその作品の話をするっていう。これはけっこういい感じでできた。

視覚に障害がある人との鑑賞ツアー「session!」特別編「展覧会を見たあとで」の様子、2020年

森山:不可抗力のコロナっていう要素もあったんですけど、話すことが前提の企画で、作品の前に行って話せないというのはなかなか難しいことでしたが、でもそれをやることで見えることもあったというか。そんなことでもなければ、その試みは多分やらないものね。

白鳥:だから、結構面白かったよね。

森山:私の印象に残っているのは、「総文祭」(全国高等学校総合文化祭)で高校生とsession!をやったときで、午前中は高校生と鑑賞してもらって、午後は学校の先生たちのグループと一緒に鑑賞していただいたんですね。午前中の高校生たちは、美術館に来るのも初めて、作品の前で話すのも初めて、ましてや見えない人と鑑賞するのも初めて。見えない人に伝える中で、「何かこんな感じ」って言いながら手を懸命に動かして説明しようとするような状態。一方、午後の先生たちは、割と滑らかに展覧会とか作品の説明をして和やかに終わり、午前と午後の様子はまったく違って見えたんです。だけど、終わってから白鳥さんや協力してもらっていた「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」のメンバーの見えない方たちに印象をお聞きしたら、「あんまり変わらない」っておっしゃったんです。それに私はすごい衝撃を受けて。

白鳥:たぶん熱量だよね。

森山:そう、楽しさっていうか、高校生たちが一生懸命に、どうにかして伝えたいっていう思いは、午後の先生たちとあんまり変わらなかったのだろうなって。明らかに、説明の内容としては全然違ったんですけれど。白鳥さんのいうところの「一緒に見ること」の面白さ、でしょうね。

白鳥:わかりやすいかどうかじゃなくて。正しいかどうかじゃなくって。やっぱり熱量が高いとノッてくるんだよね。僕も含めたその場の人たちの気持ちが。

森山:この前も今村源さんの展覧会の時のsession!で、本当に白鳥さんが置いて行かれてしまって。集まった人たちの勢いがすごくて。

──白鳥さんが置いて行かれた?

森山:展示室に入ると、ワーッてみんな先に行っちゃう。白鳥さんを手引きしてる人と白鳥さんの2人だけが、ポツンって残って、他の人は作品の細部を見に行っちゃう。

──それでもsession!は成立するんですか?

森山:作品の細部を見て戻ってくると、ちょっと話してくれるんですけど。

太田:そういう時は、白鳥さん、どう思うの?

白鳥:いや、いいよね。いいんです。

太田:怒ったりしないんでしょ?

白鳥:うん。

森山:むしろ、そういうとき、喜んでいることが多くて。

太田:それが、僕が白鳥さんを"ヘンタイ”と呼ぶ理由です(笑)。何で私を置いていくのって、普通はちょっとムッとしたりすると思う。白鳥さんの存在っていうのは、やっぱりちょっと異端だし、だからこそ面白い。

白鳥:最近わかってきたのが、僕、見ているのが好きなんですよ。人のことを見ているのが楽しい。なので、そういう盛り上がってくれる人がいる、熱い人がいたりすると、もうその人にやってもらえばいいやって。

──結局、人なんですね。

白鳥:だから、1人で活動を始めた頃も、そういう人との出会いがあったのがすごい良かったよね。今でも、美術館以外でも、たとえばふらっと入った店なんかで、お酒が好きな店主とお酒の好きなお客さんの話を聞いたりすると、楽しそうで嬉しくなったりする。

森山:声をかけるの? 聞いているの?

白鳥:笑って聞いてる。地方に行ったときにも、店に1人で行くこともあります。カウンターの席で隣の会話とか聞いてると、結構ね、面白いですよ。そこで、その店の雰囲気がわかってくる。

──たしかに、ある種、session!と通じるところがありますよね。

白鳥さん(中央)と森山(右)、座談会の様子、2024年

言いたいことを言いあい、盛り上がる3人。

それぞれのことは、どうみているのでしょう。

──白鳥さんからみて、森山さんと太田さんはご自分にとってどういう存在か、教えていただけますか?

白鳥:太田さんとはね、最初に会って話したときに、障害者は結構あちこちみんなして「障害者」を作っているよね、みたいな話をして、この人とは話が通じそうだなっていう印象を受けたのを覚えてます。なんて言ったらいいかな…「〇〇障害者」っていう、その枠組みとか制度とは別の話として、障害者像みたいなイメージって、本人も周囲の人も含めて、なんかみんなしてその像を作っているねっていう。そういう仕組みになっているよねっていう話をしましたよね。

太田:障害に限らず、男性がとか、女性がとか、日本人はとか、みんな一緒なんだと思うんだけど、見えない人はこうあるべき、とか、知的障害の人はこうだとか、車椅子の人はこうとかっていう、固定概念を社会も当事者もみんな持ってない?っていう、そんな話だったんですよね。

白鳥:多分、そのころ自分としては、当の本人がそこに気づいてないだろう、っていうのをすごく思っていたので。当事者が自分たちのことを理解してほしいというのはわかるけど、その前に自分たちのことをわかってるのか?っていうことを、そのころすごく考えていたんですよ。自分たち自身も、その枠に、その像に、はまっちゃってるっていう…自分たちで強化しているところさえある。

太田:意図的かどうかわからないけど、白鳥さんはずっとそこを、いつも何かを、ずらしたり壊したりしてるのは感じるんですよ。それは、「戦う」とか…

森山:では、ないですよね。

太田:では、ない。異端の枠の中でそれを繰り返しているっていう気がするんですよ。そこが、僕にとってはとても楽で。こっちも肩肘張らずに、やりたいことや、突き詰めたいことをすぐそばにいる人にぶつけられるっていうのが楽で。そんな感じで今までつきあってきています。

森山:何かを変えていきたいとか、啓蒙したいとかじゃないですよね。

白鳥:だからね、僕が関心を持っているのは、もちろん社会のことにも関心はもってるんだけど、実際関わりたいのは、個人なんですよ。だから、一般的な話は出てこないっていう。定まった誰かに対してだったら、具体的な人に対しては、関わっていきたいと思いますよね。

あくまでも、その「人」に── そしてその中には自分自身も。いろいろなことの底に流れることが、session!からも湧き出ています。

後編に続きます。

座談会

日時:2024年3月17日(日)

於:水戸芸術館現代美術ギャラリーワークショップ室

文=中川佳洋(水戸芸術館現代美術センター教育プログラムコーディネーター)

構成協力=笠井峰子(笠井編集室)

写真=2024年撮影分・仲田絵美、※1松本美枝子

#2-4 「session!」座談会 後編「session!を白鳥建二と続ける意義」ページはこちら

#2-2 「session!」座談会 前編「3人の出会いとsession!が始まるまで。」ページはこちら

#2-1 「視覚に障害がある人との鑑賞ツアー session!」とは? ページはこちら

水戸芸術館現代美術センター よみものアーカイブ トップページはこちら