2025-03-26 更新

水戸芸術館現代美術センターよみものアーカイブ#2-2 「session!」座談会 前編

「3人の出会いとsession!が始まるまで。」

session!ナビゲーター白鳥建二さん、当センターで長年担当してきたスタッフ・森山に加え、session!草創期を知るゲスト・太田好泰さんをお迎えして、いろんな角度からsession!について語りました。前・中・後編に分け、ご紹介します。

久しぶりに集う、session!の成り立ちを語るのに欠かせない3名。3人の出会いの経緯から、「言葉で鑑賞する」session!がどのようにできあがっていったのか、その過程が浮かびあがります。

白鳥さんと美術館、白鳥さんと太田さん、

太田さんと美術館、それぞれのつながりをひもといて…

白鳥建二さん(中央)、座談会の様子、2024年

──まずは、白鳥さんが美術館に足を運ぶようになったきっかけから教えていただけますか?

白鳥建二(以下、白鳥 プロフィールはこちら):美術館デートをきっかけにして、全盲の自分が美術館に行ったらどんな楽しみ方があるのかなっていうのが知りたくて、1996年から1人で美術館に行くようになったんです。1、2年通っていろいろな人たちと出会う中で、会話しながら美術を鑑賞する形にまとまっていくんだけど、その過程で出会った一人がここにいる太田さんです。

太田好泰さん、座談会の様子、2024年

太田好泰(以下、太田 プロフィールはこちら):僕は、1994年から2011年の末までエイブルアートジャパン*というNPOの事務局員をしていまして、97年に東京都美術館で「魂の対話 エイブル・アート’97・東京展」という大きな展覧会を初めて主催したんです。白鳥さんの母校の千葉県立千葉盲学校の生徒の作品などを大々的に展示して、視覚障害や知的障害や身体的な障害で車いすに乗っている人でも展覧会にアクセスできるような仕掛けやワークショップをたくさんつくって。白鳥さんは、その中の「ガイドツアー」に参加したんだったよね?

*「社会の芸術化、芸術の社会化」をキーワードに活動するNPO法人。アートを通して、障害のある人をはじめ、生きにくさを抱えている人たちと共に障害の種別や有無を越え、だれもが豊かに生きることのできる社会を実現するための種々の活動を行っている。

白鳥:そうそう。

太田:そこで初めて出会って、で、2年後の99年にも、「エイブルアート展」(「このアートで元気になる エイブル・アート’99」展)を同じく東京都美術館で開いたんですが、そこで白鳥さんのプログラム、見えない人と一緒に言葉で見るというのが始まったんです。会期中に3回おこなったんですが、それがとんでもなく刺激的でね。終わったあともそこに参加した人たちが、このまま続けない?ということになって。

白鳥:展覧会のボランティアの人たちがたくさん残っていて、そのネットワークを何とか生かしたいね、みんなで続けようか、ということになったんだよね。それで「MAR」というグループを立ち上げた。

太田:数人のメンバーで考えて、この名前に決定したのは白鳥さんかな?「MAR」はM=ミュージアム、A=アクセス、R=リリーシングで、意味は、ミュージアムへのアクセスを開放するということ。英語としておかしいだろうとか言われながら…(笑)。

白鳥:(笑)

太田:自分たちの手に美術や美術館を近づけようという意味でね。特に触ることにこだわらず、白鳥さん流の"言葉で鑑賞するチーム”を、僕らも加わり市民グループとして立ち上げたんです。あれから25年にもなるんですよねぇ。

こうした流れとは、また少し違った流れがほぼ同時に生まれ…

森山、座談会の様子、2024年

森山、座談会の様子、2024年──白鳥さんと水戸芸術館の出会いはいつになりますか?

森山:私は水戸芸術館で1990年の開館から働いていまして、ちょうど90年代初頭は水戸芸術館で市民による対話型鑑賞や、そのための研修が始まっていた時でした。白鳥さんが初めて水戸芸術館にいらしたのは、1997年の「水戸アニュアル‘97しなやかな共生」(1997年4月〜6月に当センターで開催した展覧会タイトル。https://www.arttowermito.or.jp/gallery/lineup/article_198.html)だったんですよね。

白鳥:そう、それが最初。それまでは、印象派を中心に、現代美術より前の時代の作品を鑑賞することが多かったんだけど。

森山:白鳥さんの母校である千葉盲学校で教鞭をとられていた作家の西村陽平さんが、水戸芸術館の開館展に参加していて、当時の水戸芸術館の芸術監督だった逢坂恵理子さんのこともご存じで、それで白鳥さんに現代美術も面白いよと、水戸芸を勧めてくれたのだそうです。ただ、初めての来館時に、私は会っていないんです。

白鳥:森山さんと会ったのは、1998年の頭じゃない?

森山:そう、「ジェフ・ウォール」(1997年12月〜1998年3月に当センターで開催した展覧会タイトル。https://www.arttowermito.or.jp/gallery/lineup/article_194.html)を一緒にみたときですね。で、私がさらにその1年後、1999年にさきほど話が出ていた「エイブル・アート展」の2回目、『このアートで元気になる』っていうタイトルだったと思うんですけど、そこでの白鳥さんのワークショップにお客さんとして参加したんです。

──そこで白鳥さんと再会した。

森山:白鳥さんと同じチームではなかったんですけど、グループで鑑賞して、最後に振り返りの時間があって、その時にいろいろな質問を参加者がしたんですね。「色について全盲の人に聞いていいんですか?」といったような、本当にシンプルな、でもとても深いテーマの質問があって、それに対して見えない方たちが「言っていいんですよ」とか「こうなんですよ」と話をしてくださった。それがすごく豊かな時間で、ぜひ水戸芸術館のボランティアさんたちにも同じ体験をしてもらいたいと思い、白鳥さんに、「研修に来てもらえますか?」とお願いをしたんです。

──最初はボランティアスタッフの研修会が始まりだったのですね。そこから一般の鑑賞会session!にはどのように移行していったのでしょうか?

森山:一般にひらいた鑑賞会を白鳥さんと行ったのは、2006年の『ライフ』展(2006年7月~10月に当センターで開催展覧会タイトル。https://www.arttowermito.or.jp/gallery/lineup/article_142.html)という展覧会のときでした。ちょうど光島貴之さんという全盲のアーティストが出品し、ワークショップをやることが決まっていたので、鑑賞も、ということになり、そこで初めて白鳥さんによる一般向けの鑑賞会を開くということになりました。当時はまだsession!という名前も付いていませんでした。その後、何年か経って、白鳥さんが水戸に引っ越してくることになったんで、じゃぁこれからはコンスタントにやれるねっていうことになり、改めてsession!という名前をつけて、その活動が今に続いています。始まって数年のうちは、参加希望の方が特に多くて、40~50人規模で実施しました。

『ライフ』展での白鳥さんを交えた鑑賞会「ふたりでみてはじめてわかること」の様子、2006年

太田:そうだったんですね、なるほど。

森山:太田さんも、2004年くらいにMARの皆さんと団体でいらっしゃいましたよね。当センターのボランティアチームと一緒に日豪のアーティストによる企画展「LivingTogether is Easy」(2004年1月~3月に当センターで開催した展覧会のタイトル。https://www.arttowermito.or.jp/gallery/lineup/article_159.html)を鑑賞した後、交流会がありました。今、私たちがいるこの「高校生ウィーク」の空間が全面カフェになったタイミングでした。

撮影している太田さん(右端)やみなさんにあいさつする森山、MARでの来館時の様子、2004年

太田:当時MARでは助成金を得て、全国の美術館行脚をしていたんです。その活動記録として冊子『百聞は一見をしのぐ!? 視覚に障害のある人との言葉による美術鑑賞ハンドブック』をつくったんですけれど、中でもとくに水戸芸術館の活動にとても共鳴してしまって、当時の芸術監督の逢坂さんと森山さんにインタビューさせてもらって、その話を巻頭で紹介したほどです。当時、僕たちのような、障害者福祉や障害者アートを軸に新しい文化を作ろうと模索しているNPOとしては、水戸芸術館が現代美術というフィールドで、社会とどう繋がるかとか、美術館に来ない人たちとどう繋がるとかとか、そういうことを大真面目にやっている、そういう人たちがいるんだっていうことがなんとも嬉しくて。

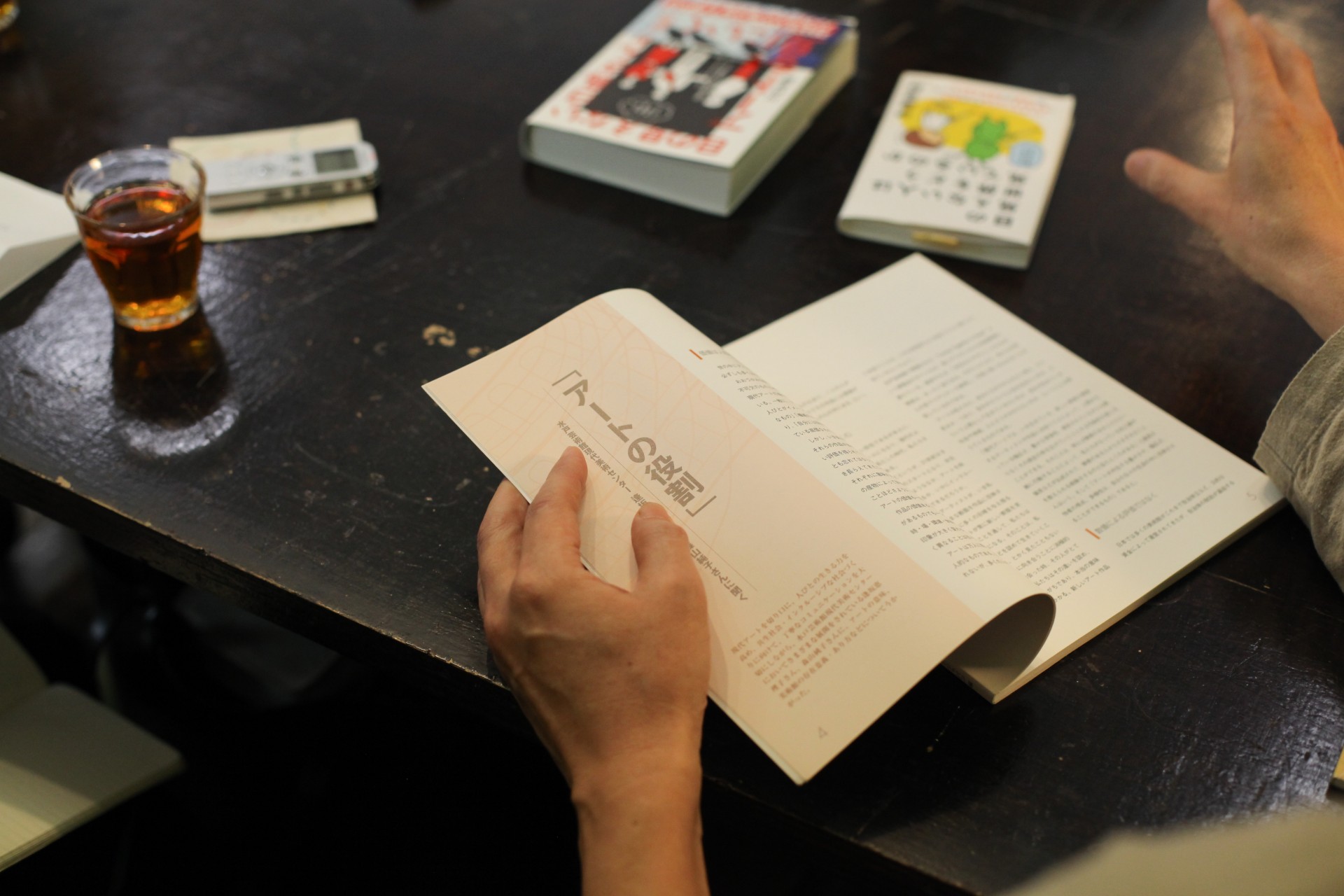

冊子『百聞は一見をしのぐ⁉』の巻頭に掲載されている逢坂さんと森山のインタビュー、2024年

森山:「カフェ・イン・水戸」(2002年8月〜9月に当センターで開催した展覧会タイトル。https://www.arttowermito.or.jp/gallery/lineup/article_166.html)があったりね。

太田:そうそう、「高校生ウィーク」もそうですよね。活動の一つひとつがこう、心に引っかかるんですよね、「カフェ・イン・水戸」の語源(Communicable Action for Everybody)だったりとか。「LivingTogether is Easy」といったテーマとか。そういう言葉の奥にある思いを逢坂さん、森山さんのインタビューを通じて知ったことと、自分たちがやろうとして動き出したことがすごくシンクロしたように思えて。

森山:「LivingTogether is Easy」はちょっと反語的なタイトルですからね。いやいや、やさしくないよ、っていう。

太田:そうそう。そういうのがすごく響きましたね。

森山:そういう話はこれまで直接したことがあまりなかったので、聞くことができて嬉しいです。一方で、2010年に始まったsession!の記録冊子を白鳥さん、太田さんを交えて作成しているときには、2人の方針と食い違ったこともありましたよね。この本の中で、視覚障害がある人に対してどういうふうに案内したらいいかという、たとえば、歩くときは自分の肘を軽くつかんでもらいましょうといったHow To的なページがあるんですけど、それについては2人とも「絶対にいらない」ってかなり強く拒否されて。

session!の記録冊子を開いて振り返る、座談会の様子、2024年

太田:……僕は覚えてない。

森山:白鳥さんは、覚えてる?

白鳥:覚えてる(笑)。

森山:「啓蒙的じゃないところがsession!の魅力なのに、そういったHow toみたいな内容を入れるのはいかがなものか」と2人に強く言われて。確かにそうなんですけど、一般の方の入口としてどうしても必要ですと、お願いして加えさせていただきました。2人には「えぇ入れるの?!」と最後まで強く反対されましたけど…。

──このくだりは、森山さんがsession!の冊子の話をするときに必ず出てくる話ですね。

森山:象徴的なんですよ。

太田:今となってはそれぐらい入れたっていいじゃないって思いますけど(笑)。

白鳥:当時はマニュアルが嫌いだったんだよね。そのときはね、許せなかったんですよね。

session!だけでも、遡ると約20年!

ナビゲーター白鳥建二がみようとしていることとは…

──session!の活動を続ける中で何か内容に変化はありましたか?

白鳥:MARの活動をしていたときから、例えば視覚障害のある人が3、4人来て、見えてる人たちが20人くらいいて、その人たちを適当にグループ分けして1グループ4〜5人とかで見るんだけど、ほとんど僕は説明とかしないんです。「会話しながら楽しく見ましょう」みたいな感じで、「じゃあ行こう!」と始める感じで。

森山:そう言う意味では、今もあんまり変わってないですよね。

白鳥:session!が始まった最初の頃は、人数が多かったっていうのもあるし、僕はあんまり考えてやってないからさ。自分の役どころも。参加する人のことも。

森山:だから、よく「白鳥さん、喋らないんですか?」って参加者に言われることがありましたね。白鳥さんは、聞く側なんだ…って。でも、参加した人たちの満足度はとても高くて。中には泣いている人もいました。

──泣いている理由は聞かれましたか?

森山:やっぱり…これまでの価値観を覆されたとか、そういうことでしょうね。特に白鳥さんが何か特別なことを言ったとか、感激する言葉を言ったとか、じゃない。

白鳥:そういうことじゃないよね。だって、僕も参加者の反応はほとんど気にしてなかったし。今以上に全然関心がなかった。最初の頃は。

森山:よく今まで続けてくださいました(笑)。

太田:あ、でも、なんかちょっと意外なんですけど、僕が勝手に思っていたのは、白鳥さんは作品や美術が好きというよりも、人が好きなんだなっていうこと。

白鳥:うん、まあ、そうですね。うん、うん。

太田:目の見える人が、目の見えない白鳥さんを前に、作品に向かって「う〜ん」と考えこむわけじゃないですか。そういうやり取りを白鳥さんはなんかニヤニヤして喜んでいるように見えますね。なにせ人が悪いから(笑)。

白鳥:(笑)

太田:その関係、そのやり取りを楽しんでいるのだなっていうのは、明らかに感じられて。そこがすごく新鮮だったんですね。それまでは、やっぱり作品に触らなきゃわからないでしょうとか、ちゃんと説明しなきゃ駄目でしょうみたいな圧力……別に、それが正しいとか間違ってるとかじゃなくて、そういう意識に皆が漠然ととらわれていた中で、白鳥さんっていう人が突然現れて、なんかすべてから解放されてすーっと楽になるという。こういう手があるのかと驚きましたよね。そこからいろいろと新たな方向に広がっていくのが、また非常に刺激的で。

白鳥:まあ僕は前から、場当たり的に楽しむタイプというのかな…。

森山:その場その場に価値を置くっていうね。

白鳥:最初からあまり決めすぎずに、例えば相手が困ったときに、次、こっちはどうするんだっていう…その場で起こる駆け引きみたいなことが前から結構好きですね。主に自分がどう次の一手を打つのかに興味があったんだけれども、どっちにしても、シナリオ通り行かない方がおもしろい。お、来た来た!みたいなやりとりを楽しむところは、ずっと僕の中にあるんですよね。

20年近く前の記憶を少しずつすり合わせていく3人。久々に会っても、引き寄せ合う人同士の空気がありました。

中編に続きます。

座談会

日時:2024年3月17日(日)

於:水戸芸術館現代美術ギャラリーワークショップ室

文=中川佳洋(水戸芸術館現代美術センター教育プログラムコーディネーター)

構成協力=笠井峰子(笠井編集室)

写真=2024年撮影分・仲田絵美

#2-3 「session!」座談会 中編「2019年、『全盲の美術鑑賞者』白鳥建二、本格始動。」 ページはこちら

#2-1 「視覚に障害がある人との鑑賞ツアー session!」とは? ページはこちら

水戸芸術館現代美術センター よみものアーカイブ トップページはこちら