- 音楽

2017-02-21 更新

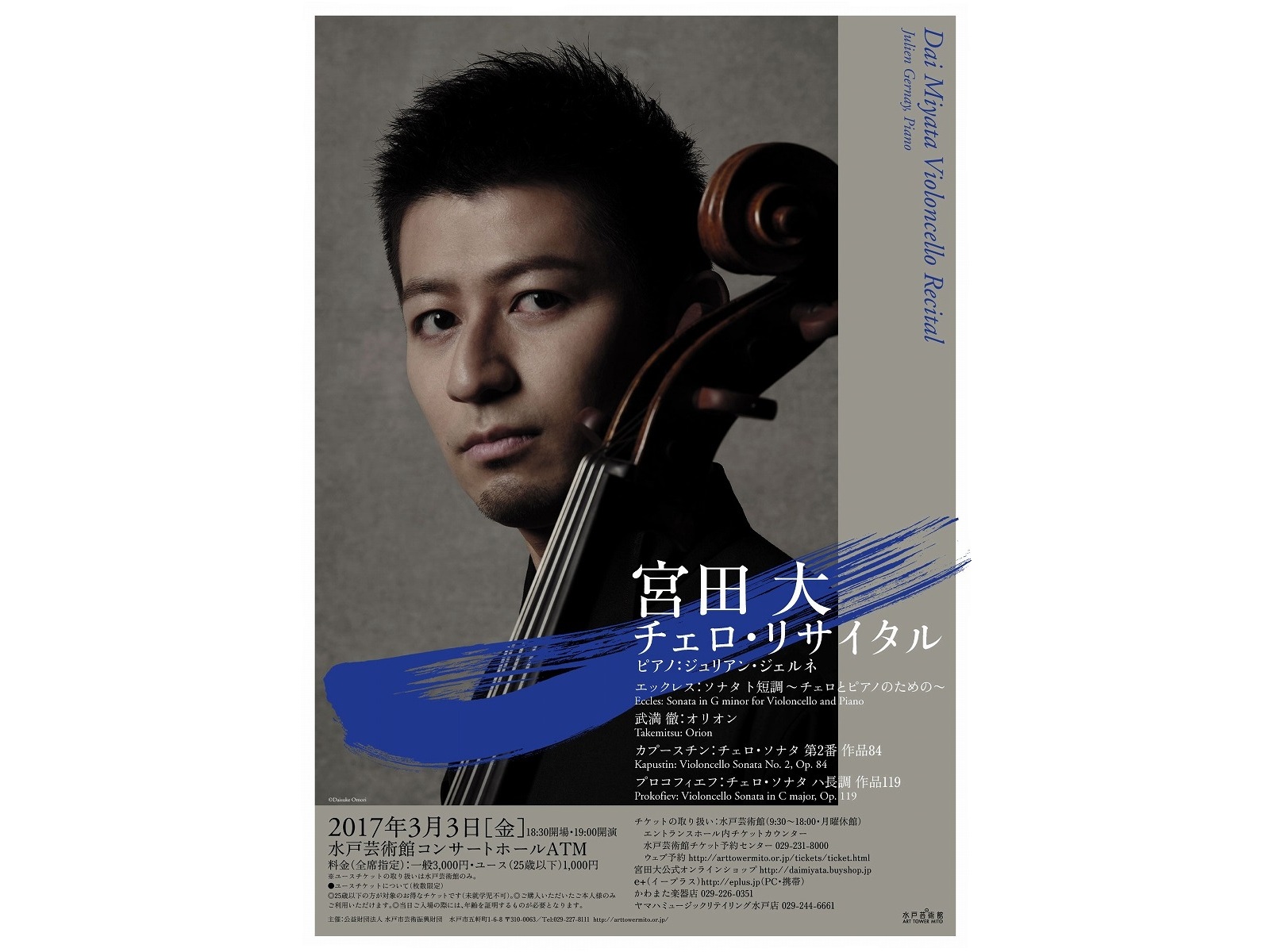

【ATM便り】宮田 大 チェロ・リサイタル

茨城新聞で毎月1回掲載していただいている「ATM便り」。水戸芸術館コンサートホールATMでのコンサートやイベントに因んだ読み物を、水戸芸術館音楽部門学芸員が分担執筆しています。

昨日(2月20日)付の記事は、3月3日(金)に開催する宮田大さんのチェロ・リサイタルに因んだ話題をお届けしました。

3月3日のリサイタルは、おかげさまで残席があとわずかとなっております。ご予約はお早めにどうぞ。

ATM便り 2017年2月20日号

「一期一会」の「現象」

音は空気の振動ですから目に見えません。それにもかかわらず、音楽を聴いて色々なイメージ(=映像)を思い描いた体験は、誰にもあることでしょう。改めて考えると、これは不思議なことです。

19世紀には、「音楽に音楽外のイメージを持ち込むべきではない」という考え方もありました。しかし他方で、音楽からイメージが生まれるという「不思議」こそが、音楽を、単なる音とは異なる芸術たらしめている所以ではないかとも思うのです。

チェリストで水戸室内管弦楽団団員の宮田大さんに、3月3日(金)のリサイタルを前にお話を伺ったとき、宮田さんが「イメージ」という言葉を繰り返し使っていたのが印象的でした。

「いろんな演奏会に出させていただいているうちに、曲が全部オペラみたいに聴こえてくるようになったんです」

そう語る宮田さんは、たとえ演奏する作品が何かの物語を描写した音楽でなくても、自由に情景を思い浮かべて演奏していると言います。

しかもそのイメージは、演奏のたびに変わるそうで、次のようなエピソードを話してくださいました。

あるリサイタルでのこと。1曲目を「草原のなかで弾いているイメージ」で始めようと考えていたのですが、本番では息が上がっていたために、「草原を走り出すようなイメージ」に変わったそうです。

しかし宮田さんは、それを当初考えていたイメージに直そうとはせずに、むしろイメージが変化したことを肯定的に捉えて、それを楽しんでいたようでした。

宮田さんは留学中に師事した先生から、常に違った音色やフィーリングで弾くように指導され、もしミスがあったとしても、それも一種の個性の表現なのだと教えられたことで、演奏に対する考え方が変わったと言います。

音楽とは、作曲家の思想や感情の表現であると同時に、演奏する人の個性の結晶でもあり、さらに演奏空間の音響特性、環境条件、雰囲気、聴き手の心理状態など、様々な要素がからみ合って生まれる、じつに複雑な「現象」です。まさに「一期一会」の言葉のとおり、同じ演奏は二度とありません。

3月3日、宮田さんの紡ぎ出す音楽は、皆様の心に、どんなイメージを喚起するでしょうか。お楽しみに、演奏をお聴きいただければと思います。

(水戸芸術館音楽部門学芸員・篠田大基)

ちょうどこの記事が出た昨日から、水戸芸術館の壁に、このリサイタルの懸垂幕が掛けられました。

ちょうどこの記事が出た昨日から、水戸芸術館の壁に、このリサイタルの懸垂幕が掛けられました。

ブルーと白が青空によく映えます!

(リサイタルとは関係ありませんが、今日は水戸芸術館西側の歩道で街路樹の剪定作業をしています。木が高いので、高所作業車での作業なんですね。)