- 音楽

2018-07-16 更新

水戸室内管弦楽団メンバーが高校生をレッスン! コンサートも!(7/22)

水戸室内管弦楽団(MCO)ゆかりの演奏家たちが高校生にレッスンを行い、オーケストラの演奏会では聴くことのできない室内楽やソロの演奏も披露する「公開レッスン&ミニコンサート」を、7月21、22日(土・日)の2日にわたって開催します。

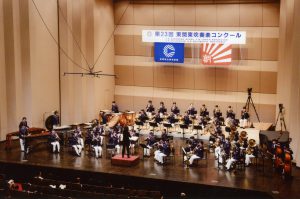

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校吹奏楽部

両日とも受講生は8月に長野県で開催される第42回全国高等学校総合文化祭「2018信州総文祭」に茨城県代表として出場する団体です。

7月22日(日)は吹奏楽のレッスン。聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校吹奏楽部が講習を受けるヴァン・デル・ロースト〈いにしえの時から〉は難易度の高い吹奏楽曲。猶井正幸さん(ホルン)を中心にした木管、金管、打楽器の講師陣の指導は分かりやすいと毎回好評です。多彩なプログラムのコンサートにもご期待ください。

公開レッスンもミニコンサートも、高校生だけでなく、一般の方も無料でお聴きいただけます。入場券は水戸芸術館エントランスホール・チケットカウンター等で配布中です。

7月22日(日)の講習曲とミニコンサートの曲目解説を掲載します。

◎講習曲

ヴァン・デル・ロースト:いにしえの時から

ヤン・ヴァン・デル・ロースト(1956~)は、現代的な洗練された旋律とドラマティックな楽曲構成で、吹奏楽の分野では絶大な人気を誇る作曲家です。彼は母国ベルギーの歴史や風物を題材にした作品を数多く発表しており、ここで取り上げる〈いにしえの時から〉もそのひとつです。ヨーロピアン・ブラスバンド選手権の課題曲としてまず2009年に金管バンド版が作られ、翌年に吹奏楽用に編曲されました。20分近い大曲で(今回は部分的にカットして演奏します)、演奏難易度が高く、ヴァン・デル・ローストの代表作に数えられる作品です。

〈いにしえの時から〉においてヴァン・デル・ローストが題材にとったのは、15世紀から16世紀(音楽史におけるルネサンス期)にベルギー周辺のネーデルラント地域で生まれ、全ヨーロッパに影響を与えたヨハネス・オケゲム、オルランドゥス・ラッススなどの「フランドル楽派」の音楽でした。この作品では、フランドル楽派が確立した通模倣様式(各パートが対等な関係で互いに模倣し合う書法)を応用した部分が随所にあり、それがヴァン・デル・ローストらしい現代的なサウンドに仕上げられています。さらにこの作品は、ベルギー出身の楽器製作者アドルフ・サックスへのオマージュにもなっており、彼が発明したサクソフォンやユーフォニウムなどの楽器に活躍の場が多く与えられている点にも特徴があります。

前奏[第1小節~] 鐘の音を模した金属打楽器の静かな響きに始まり、「モテット」(宗教曲の一種)と題された第27小節からは聖歌風の旋律が提示され、パート間で旋律の模倣が行われます。

エスタンピー[第87小節~] エスタンピーは中世・ルネサンスの器楽曲の形式ですが、ここでは形式を厳密に踏襲するよりも舞曲的な躍動感が重視されているようです。低音で執拗に繰り返されるE-B-B-Aの音型は、この作品の委嘱者ヨーロッパ・ブラスバンド協会(European Brass Band Association)の名前にかけた洒落になっています。

アドルフ・サックスへのオマージュ[第301小節~]とフィナーレ[第353小節~] アドルフ・サックスが発明したユーフォニウムによる表情豊かな旋律に始まり、次第に楽器が加わってフィナーレへと流れ込みます。フィナーレは行進曲調に始まり、「パイプオルガンのように」という指示のある厚みのある響き[第367小節~]を経て、最後はプレスト(極めて急速なテンポ)[第370小節~]で輝かしく幕を閉じます。

四戸世紀(クラリネット)、加藤洋之(ピアノ)

◎講師によるミニコンサート

グレニー:小さな祈り

作曲者のエヴリン・グレニー(1965~)はスコットランド出身の女性打楽器奏者。12歳で耳が聞こえない障害を負いながらも音楽大学に入り、打楽器奏者として世界的に活躍しています。〈小さな祈り〉は彼女が聴力を失った13歳の頃に作った曲。マリンバ独奏曲として世界中の打楽器奏者に愛奏されています。

ゴダール:組曲 作品116 より ワルツ

バンジャマン・ゴダール(1849~1895)は、19世紀後半のパリで大人気を博した作曲家。今日では作品のほとんどが忘れられてしまいましたが、この〈ワルツ〉(作曲年不明)は今でもフルート奏者の間では人気の高い1曲です。技巧的で優美な旋律が聴き手を飽きさせることなく次々に登場します。

ボザ:イタリア幻想曲

ウジェーヌ・ボザ(1905~1991)は管楽器による室内楽作品を得意としたフランスの作曲家。伝統的な様式でありながら、演奏難易度の高い作品が多いことで有名で、〈イタリア幻想曲〉(1939)の冒頭の即興的な部分でも高度なテクニックが要求されます。曲はその後、ゆったりとした舞曲を経て、最後に民謡風の明るい旋律が音楽を盛り上げます。

真島俊夫:シーガル

多くの吹奏楽作品とポピュラー曲の吹奏楽編曲で知られる真島俊夫(1949~2016)が、日本を代表するサクソフォン奏者・須川展也のために作曲したバラード(1994)。後に前後に楽章を加えて、サクソフォンと吹奏楽のための協奏曲〈BIRDS〉(2008)へと発展しました。吹奏楽界屈指のメロディ・メーカーと言われた真島の真骨頂と言える美しい旋律です。

モーツァルト:ディヴェルティメント 第2番 K. Anh. 229 (439b) より 第1、3、5楽章

「気晴らし」を意味する「ディヴェルティメント(嬉遊曲)」は、古典派の時代(18世紀後半)には貴族のパーティーや娯楽のための音楽でした。ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~1791)も貴族からの依頼で多くのディヴェルティメントを作曲しています。ここで演奏されるディヴェルティメントの原曲は、現在ではバセットホルン(クラリネットの類縁楽器)の三重奏曲として1780年代に作られたと考えられていますが、長らく作曲年代も楽器編成も不明でした。モーツァルトの自筆楽譜は現存せず、楽譜の出版は作曲者の死後の1813年。初版譜はクラリネット2、ホルン2、ファゴット1という編成でしたが、本来は違う編成だったのではないかと考える研究者もいます。そのため歴史的に様々な編成での演奏が試みられました。ここではホルン三重奏編曲版を、ホルン、トランペット、トロンボーンのアンサンブルでお聴きいただきます。

水戸芸術館音楽部門 篠田大基

<公演情報>

高校生のための水戸室内管弦楽団メンバーによる公開レッスン&ミニコンサート

/hall/lineup/article_1485.html

7/21(土)・22(日) 14:00開場 14:30開始

会場 水戸芸術館コンサートホールATM

入場無料(要入場券)

入場券配布場所 水戸芸術館、茨城県立県民文化センター、ノバホール

講師

7/21 中村静香(ヴァイオリン)、店村眞積(ヴィオラ)、堀了介(チェロ)

7/22 岩佐和弘(フルート)、四戸世紀(クラリネット)、小山弦太郎(サクソフォン)、猶井正幸(ホルン)、若林万里子(トランペット)、呉 信一(トロンボーン)、望月岳彦(打楽器)

受講団体

7/21 茨城県合同弦楽合奏団

7/22 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校吹奏楽部

主催 茨城県、茨城県教育委員会、(公財)水戸市芸術振興財団